RMは兵役を前にアルバム『Right Place, Wrong Person』を作り、入隊後に発表した。当然、番組、公演などの活動はもちろん、アルバムについての直接の発言を聞くことも難しい。その代わりに1か月にわたり、ミュージックビデオとライブクリップ6本が公開された。アルバムは現在までのRMを総合したものだ。さまざまなジャンルの彼のリスニング背景を創作に反映し、それを具現化するためのさまざまなコラボは丁寧に行われている。Balming TigerのSan Yawnを中心に、韓国と海外を合わせた、誰もが知っている名前よりも好みが盛り込まれたチームを構成している。それはK-POPアイドルが創作の主体として登場した歴史において、なかなか見られない差別化を図る。グループ活動の一部または延長線上に位置するジャンル的な境界から抜け出している。それを個人的な試みではなく、グローバル音楽産業レベルの資源が投入されたプロジェクトとして完成させる。RMはそこに、韓国人またはアジア人としてのアイデンティティ、欧米圏で異邦人として残っている感覚を加える。K-POPだからこそ、BTSだからこそ、そしてRMだからこそ可能なことだ。すでに指摘されているように、RMが言語的に自由だということは、長所や特技ではなく、必然的な背景だ。

アルバムの活動全体を代弁するミュージックビデオが、アルバムの性格を繰り返すのは自然なことだ。先行公開した「Come back to me」は、Netflixシリーズ『BEEF/ビーフ』のイ・ソンジン監督が指揮している。彼は昨年韓国で開かれた特別セッションで、「過去にはどうすればアメリカ人たちが好きな文章を書けるか心配したが、今は自分のアイデンティティをアピールしながら書いている」と明かしている。「Come back to me」の主な出演陣は、韓国をベースにしている、あるいは韓国系の俳優だ。背景となる家の中は、リュ・ソンヒ美術監督の手腕が感じられる、どこか馴染みがないけれども韓国に見える生活空間だ。映画分野において『パラサイト 半地下の家族』、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』で証明したように、最近はより大衆的なテレビにおいてもHBOシリーズの『The Sympathizer』やFX制作の『SHOGUN 将軍』のように、ベトナム、日本の文化と言語を妥協することなくストーリーの中心に置くことが自然になっている。

韓国語の音楽がもはや馴染みのないものではない今、ミュージックビデオは無国籍のカラフルさ、あるいはエキゾチックな風景以上の何が可能だろうか。かつてK-POPで、それも固有の地域的なイメージが、制服に代表される学校からなかなか抜け出せなかったが、ここ数年の間、伝統文化、韓服、伝承童話などのイメージへの拡張は、人々の心の中に似たような問いがあることを意味する。RMのアプローチは現代的だから対比されるわけではない。その代わり映画的だ。適切な省略は「まだ行っていない道」が無数にあることを暗示し、循環構造はアルバムのテーマとなる正しいことと間違っていること、自分は自分でありたいという欲望と自分が誰なのかを問う疑問の衝突、新しいものを探検したいが馴染んだことに留まりたいという矛盾を盛り込んでいる。

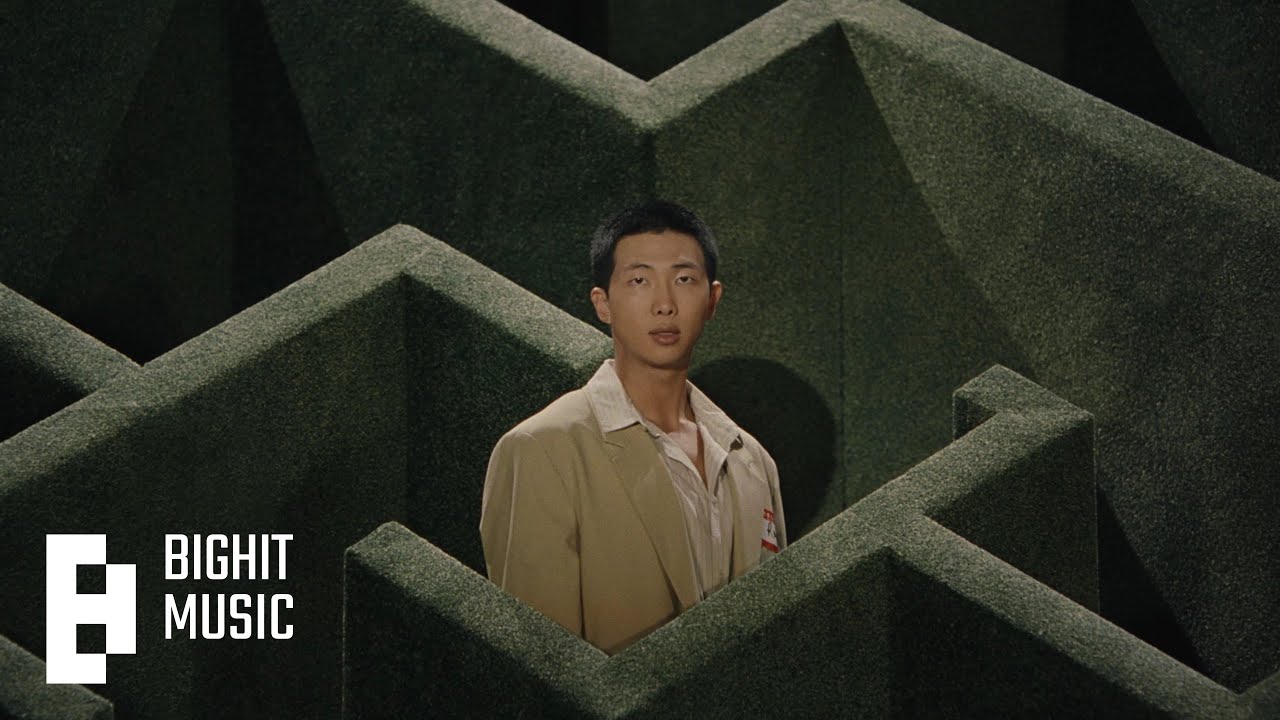

「LOST!」はオーブ・ペリー(Aube Perrie)が監督を務めた。彼はMKの「Chemical」、ミーガン・ジー・スタリオンの「Thot Shit」のミュージックビデオで2021 イギリス・ミュージックビデオ・アワーズの新人賞と海外ヒップホップ部門を受賞しており、続いてハリー・スタイルズの「Music For a Sushi Restaurant」と「Satellite」の制作で有名だ。彼のミュージックビデオは、大概与えられた状況と設定から可能な創造の限界まで押し上げる。ここで「Come back to me」のテーマはさまざまに変奏される。クレイまたはトゥーン・アニメーション、ミニチュアのように見えるセット、レトロ風の実写など、異質なスタイルがエッシャー(Escher)的な空間の繰り返しと時間の逆説で繋がり、一つに絡み合う

その後に公開された「Groin」、「Nuts」、「Domodachi (feat. Little Simz)」、「Credit Roll」のミュージックビデオは、すべてPennackyが担当している。彼は日本のインディシーンで1980〜1990年代の雰囲気のレトロな映像スタイルを主導していると評価されているが、日本以外でも韓国のBalming Tiger、シンガポールのSobs、インドネシアのGizpelなど、さまざまなアジアのアーティストと制作作業をしていることで有名だ。新しい学校のリーダーズのような日本の大型アーティスト、Phoenixのような西洋圏の主流アーティストとも制作作業中なので、ずいぶん前からインディーズだけでは説明することはできない。RMとともにした一連の作業でも、彼の特徴は変わらない。16mmフィルムのような画面、簡単なアイデアで興味深い効果を作った後、その方法を敢えて隠さない意図的な雑さ、アーティストの国籍と関係なく、映像の背景が日本であることを隠さずむしろ強調する姿勢、主流アーティストのための洗練された作品でも、典型的な日本のサラリーマン、古典的な特撮ものなど、特定のイメージに対する変わらぬ好みなど、さまざまな要素が互いに異なる組み合わせで提示される。

その中でもRMとの組み合わせで最も印象的なのは、アルバムを締めくくる「Credit Roll」だ。カメラはRMを撮り、その映像はブラウン管テレビに映し出される。その前ではフロアテーブルまたは「ちゃぶ台」を囲んで座るさまざまな人種と年齢の人々が、韓国料理と推測されるが確かではない料理を分け合って食べる。彼らは互いに会話し、食事をするだけで、テレビに目を向けない。韓国的、あるいはアジア的日常の食事風景の中に外国人を置き、テレビの中でRMは歌っている。RMの誇らしい現在からは知りようのない未来について、これ以上の隠喩があるだろうか。もはや「Credit Roll」は、すべてが終わりクレジットが上がっていく時も、待てるかと尋ね、ありがとうと答えるような、簡単なアウトロトラックではない。自分自身をプラットフォームにするアーティストがいる。『Right Place, Wrong Person』は、異邦人、グローバル・スター、まだ行っていない道、不適応または不適合など、さまざまなキーワードを生み出す。RMを中心に集まったさまざまな背景の助っ人たちは、その文脈がどれほど多様であるかについて話し合い、音楽と映像を残した。K-POPだからこそ、BTSだからこそ、RMだからこそ可能なことだ。

- RM writes place2024.05.27