『トラウマコード』(Netflix)

パク・スミン:「我々は走り続けなければならない。患者の心臓を動かすために」。「神の手」と呼ばれる外科専門医のペク・ガンヒョク(チュ・ジフン)は、病院赴任初日から救急外来を駆け回り、事故現場にも自ら駆けつける。彼は危機的状況のたびに、執刀医としての決断と圧倒的に優れた手術能力で奇跡のように命を救い、患者の生存よりも利益を優先するシステムの不条理にも痛快に立ち向かい、問題を解決する。そのような劇的なシーンは、メディカルヒーローものだからこそ可能なのかもしれない。だが「重症外傷センター」は、「重度の外傷は誰にでも起こり得ること」という当然の命題を通して、見る人に現実感を呼び起こす。権力をバックにペク・ガンヒョクを虐げていた肛門外科科長ハン・ユリム(ユン・ギョンホ)が、娘の突然の交通事故を前に崩れ落ちたように、いつ、どこでも、誰もが重症外傷患者になり得る。そして彼らの命を救うのは、「スーパーヒーローのような主人公だけでなく、人間としての道徳性と連帯感で結ばれた個人たちだ。だからこそ、ドラマの中でペク・ガンヒョクが安定した未来が保証された肛門外科にいたヤン・ジェウォン(チュ・ヨンウ)に、重症外傷センターのフェローとして一緒に働こうと説得して伝えた「ヒューマニズム」は、「誰かはしなければならない」ことに対する彼の使命であると同時に、私たちの社会がともに分かち合わなければならない、普遍的な責任について考えさせる。少なくともお金のために患者を見捨てたり、生かせるのに死なせてしまうことはあってはならないということを。それ故、敬遠される分野である外傷外科で5年目の勤務だけでシニアになった看護師チョン・ジャンミ(ハヨン)がヤン・ジェウォンに言った、「でも私たち、認められようと思ってやっているわけじゃないですよね」という慰めは、実は現実に対する鋭い警鐘でもある。売り上げや実績のように目に見える成果がより重要視される社会で、私たちは見えない価値をどのように守りながら生きていくべきなのか。

『ミツバチのささやき』

ペ・ドンミ(『シネ21』記者):スペインのカスティーリャ平原のとある田舎の村。5歳の少女アナ(アナ・トレント)は公民館で『フランケンシュタイン』の映画を観る。アナは物語にすっかり夢中になるが、映画がすべて理解できたわけではなかった。そこでその日の夜、姉に「怪物はなぜあの子を殺したの? みんなはなぜ怪物を殺したの?」と尋ねる。姉も映画をすべて理解できたわけではなかったため、怪物は精霊だと言い、物語を作り始める。「怪物も死んでいないし、子どもも死んでいないよ。映画は全部作り物だから。嘘なの。それにあの男の人が生きているのを見たの。村の近くの私が知っているところで。みんなは見てないんだ。夜にしか現れないから。精霊は体がないの。だから殺せない。外に出る時変装するんだよ」。世の中を理解する方法は物語になり、物語はまた人生に影響を与える。アナは学校の帰り道、姉が言っていた家に寄って、怪物に会えることを期待する。そしてある日、そこで軍服を着た男と出会う。彼は姉が言った通り怪物の化身なのだろうか。それとも逃亡中の脱走兵なのか。もちろん観客は後者だということはわかっている。だが幼いアナは怪物とついに出会えたと思う。

スペインを超え、世界の映画史上の傑作に挙げられる『ミツバチのささやき』(1973)を理解するためには、映画の外の世界を経由しなければならない。この映画は1940年のスペインを背景にしているのだが、3年にわたる凄惨な内戦が終わり、独裁者フランコが政権を握った時期がまさにその時だ。闘牛場に数千人を追い込んだ虐殺が行われ、失踪者だけで11万人に上るほどスペイン社会は内戦に染まったが、その傷は独裁者によって継ぎはぎに縫い合わされたまま回復していない。フランコが同時代の独裁者ヒトラーとムッソリーニよりも長く35年も政権を握り、スペイン国内では内戦の痛みを自由に話すことのできない抑圧された雰囲気が続いていた。映画の中のアナの両親が長い沈黙と深い憂鬱に陥るのはそのためだ。直接的、間接的にその影響を受ける子どもたちは、危険な遊びに熱中し、自分たちだけの妙な想像の世界に深く入り込んでいく。『ミツバチのささやき』はフランコ政権末期の1973年に全世界に公開され、内戦の後遺症を隠喩的に描いていると絶賛された。だが韓国では映画祭や芸術映画館の企画展を通して少数の人に届けられただけだった。その『ミツバチのささやき』が50数年の歳月を超え、今年初めて韓国で公開される。ひと月で忘れられる映画もあるが、そのように長い時を乗り越える映画もある。

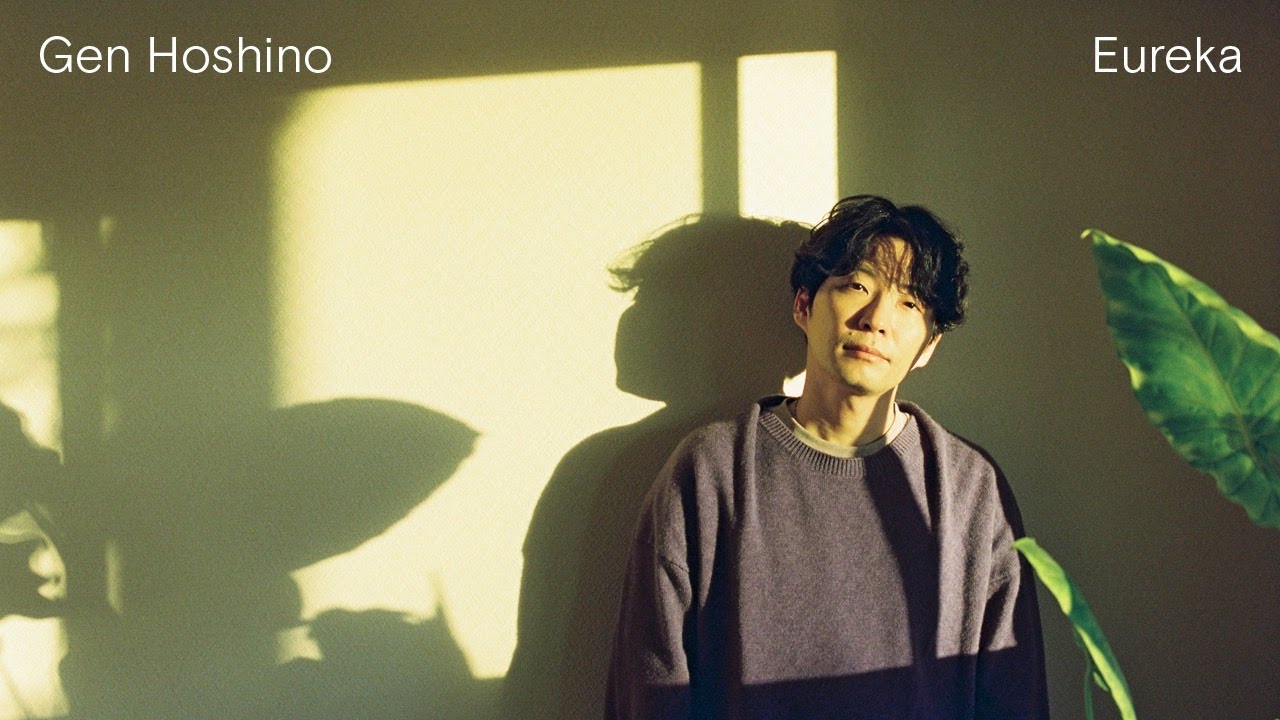

星野源 – 「Eureka」

ファン・ソノプ(ポピュラー音楽評論家):星野源がこの春にリリースする7年ぶりのフルアルバムは果たしてどのようなものなのか、簡単に予測することは難しい。彼はアルバム『POP VIRUS』とそのツアーを最後に、ひとまず「ポップスター星野源」という自我との決別を宣言した。その後発売されたシングルは文字通り「つかみどころがない」という感じが強い。ビデオゲームとの接点を通して音を再探究した「創造」、レトロなビートとシンセサイザーを伴いシンプルなポップスの公式を提案する「不思議」、過激なサウンドの活用によるプログレッシブ的なアプローチが印象的な「Cube」、緻密なビートの配列により独自のシンセポップ作りに没頭した「異世界混合大舞踏会 (feat. おばけ)」、1980年代のポップスとニュージャックスイングの遺産がそのまま息づく「光の跡」まで。彼が数年の間にリリースした作品に一貫性はなかなか見られない。そのように、彼は自分を規定する枠から抜け出すために、さまざまな方法論を繰り返し試してきた。

「Eureka」はその旅の中で出した中間決算のような曲だ。ピアノの演奏を中心にシンプルに重ねた合奏は、空っぽにしていく過程を続けてきた彼の目指すところをそのまま反映している。そこに「人生とは、絶えず喪失と回復を繰り返しながら自分を見つけていくもの」というメッセージは、これまで自分の音楽世界を解体および再構築してきた彼の姿を象徴しているようでもある。たとえ作品を作っていく方法と伝えようとする思いは以前と違っていても、彼が獲得しようとしているものは結局「自由」なのではないかと何となく推測する。どのようなアプローチをしても、「星野源だけのポップス論」は色褪せたりくすんだりしないということを確認しようとした過程。まる4年、彼はずっと「Eureka!」と叫びながら、大衆に披露する新たな音楽的自我の準備を整えていっている。ニューアルバムの貴重なヒントとなる、温かみ溢れる1曲。

『ブランクーシ vs. アメリカ合衆国』(原題) - アルノー・ネバーシュ

キム・ボクスン(作家):時は1927年、ルーマニアの彫刻家コンスタンティン・ブランクーシは、一般的に培われてきた伝統や抑圧から外れた悪名高い作品を彫刻した。「空間の鳥」というタイトルの作品が注目された理由は、アメリカで開かれる予定だった展示会に出展されたことではなく、展示されなかったことにある。その抽象的な彫刻は、税関により台所用品のような日常的なものに分類され、重い輸入関税が課された。それに対し連邦弁護士、そしてもう一方には知識人たちが、今日まで私たちを混乱させる問いのもと、裁判所で対峙することになる。芸術とは何か。そして決定は裁判所の判断に委ねられた。

アルノー・ネバーシュのグラフィックノベル『ブランクーシ vs. アメリカ合衆国』(韓国語版タイトル『これは鳥ですか:ブランクーシと世紀の裁判』)は、実際の歴史的事件をもとにしている。急速な産業化とともに、興奮と不安が共存していた100年前のニューヨーク。そしてパリで現代美術の中で時代の形式と情緒を捉えようとした彫刻家ブランクーシ。彼の最後の抽象彫刻シリーズは、その当時のモダニズムに対する認識にまだ追いつけずにいたアメリカでは芸術の古典的観念にはそぐわない作品だった。彫刻家はパリの仲間たちとともにハラハラしつつ、手紙を通して間接的に裁判の様子を知りながら判決を待つ。

幻想的なテーマと同じくらい抽象的なスタイルの挿絵とともに書かれた作家アルノー・ネバーシュの本は、グラフィックノベルの形を取っているが、ウェブ漫画の明確で簡潔な台詞に慣れた私たち世代には、すべてのページの細かな意図を解釈するのは容易ではないかもしれない。だが、むしろ少し複雑かもしれない各自の解釈の過程そのものが、この本の要点を完璧に裏付けるのではないだろうか。

- 「BYOB」、ENHYPEN JAKEの初の単独バラエティ出演2025.01.24

- 「ぎこちないけど大丈夫 Returns」、NCTの「ネオ」な友情実験2025.01.17

- 『照明店の客人たち』、生きる意志について2025.01.10