シーン1. 新型コロナウイルスによるパンデミック以降、アメリカ社会は不安や喪失、トラウマ、孤立を経験した。この時期に、人々はどんな音楽を必要としただろうか? おそらく、怒りを表現するだけでなく、癒しや慰め、ぬくもりを与えてくれる音楽を渇望してきたはずだ。音楽は感情を込める言語だ。パンデミックという地球的危機の中で、音楽を通じて数多くの人々がつながり、苦難を耐える力を得た。

シーン2. 今日のブラックカルチャーは、もはやアメリカ社会の周辺部に留まらない。それどころか、トレンドの中心にある。特に、個性と才能を兼ね備えたヒップホップ、R&Bアーティストたちが、優れた作品を通じて情緒的な深みと歴史的な連続性を示してきた。様々な人種のリスナーたちも彼らの音楽に共鳴し、共感を示している。

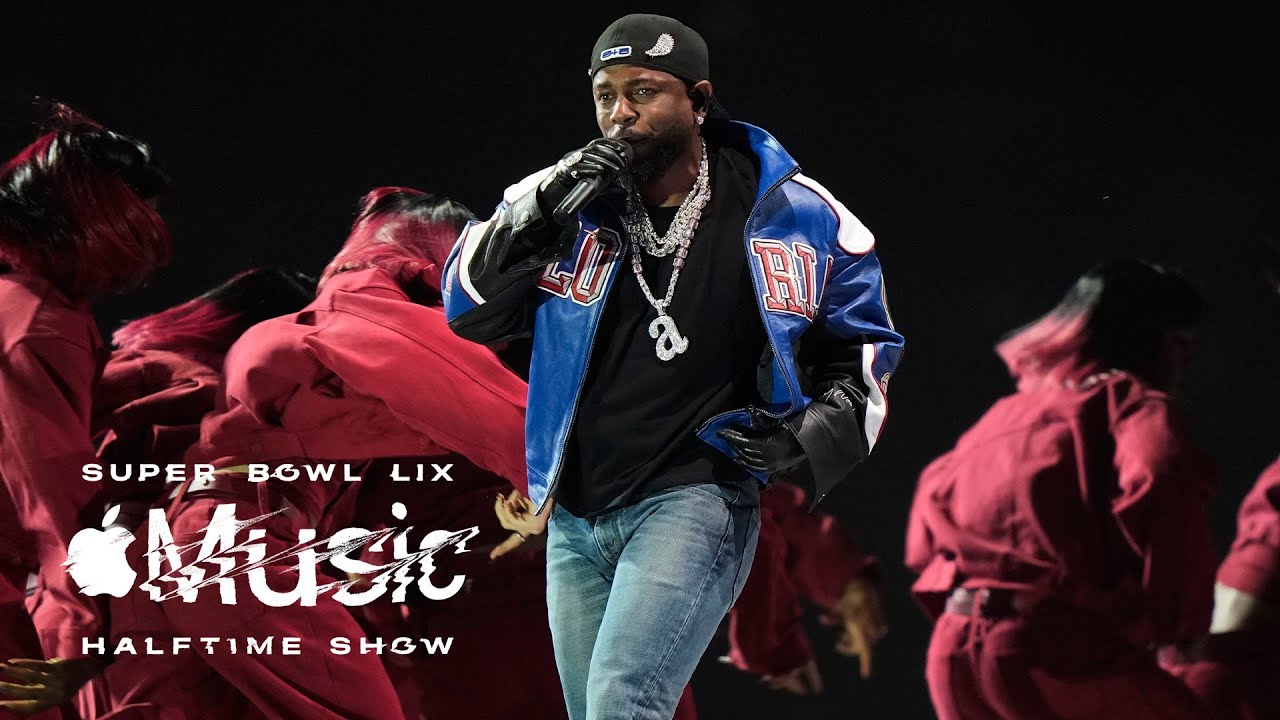

シーン3. 人類最大のスポーツイベントとも言われるスーパーボウル。スーパーボウルは伝統的に白人中間層中心の消費市場のシンボルであったが、ここ数年は異なる様相を呈している。多くのヒップホップ、R&Bアーティストが「スーパーボウル・ハーフタイムショー」のステージを飾り、現在では多文化性と包摂性を前面に打ち出している。ここには、ブラック・ライブズ・マター(Black Lives Matter)運動以降、社会正義への感受性が高まった現実も影響を及ぼしているはずだ。

さて、ここでケンドリック・ラマー(Kendrick Lamar)とシザ(SZA)が歌った曲「luther」について話そう。5月24日付けチャートまでビルボードHOT100で13週連続の1位に輝き、歴代で最も長く愛された15曲のうちの1曲となった。さらに、ホット・R&B/ヒップホップ・ソングとホット・ラップ・ソングチャートでも、なんと23週もの間、1位を記録している。ラジオプレイや配信サービスでのストリーミング回数も相当のものだ。このように、「luther」が巻き起こしたシンドロームは、冒頭で言及した3つのシーンが重なった現実から生まれたと言っても過言ではない。

ケンドリックの音楽は、時代の深い傷と内面の混乱にいつだって率直に向かい合ってきた。しかし、ときには静かな囁きが心を貫くことがある。「luther」はそんな瞬間の一つだ。ケンドリックの6thアルバム『GNX』のうち最もスムースなこの曲は、一見すると「愛する恋人のためなら何でもできる」という意志を表現したラブソングだ。しかし、その裏には多様な解釈を可能にするテーマが込められている。その一つとしてケンドリックは、我々が生きていく世界において愛がどのような可能性と限界を持っているかについて考察しているように思える。

この曲にサンプリングされたルーサー・ヴァンドロス(Luther Vandross)とシェリル・リン(Cheryl Lynn)の「If This World Were Mine」(1982)は、単に曲作りのために使われたものではない。サンプリングとは記憶の残響でもある。だからこそ、単に音を借りるだけではなく、しばしば原曲が持っていた時代の空気や、感情のトーンまで移植してくる行為のように思われる。ケンドリックとシザは、ルーサー・ヴァンドロスが歌った「この世界が僕のものだったら(If this world were mine)」という歌詞を交互に歌い、愛を単なる感情ではなく、記憶であり信念のように感じさせる。また、愛はこの世界を想像し、再構成する力の行為だと力強く語っているようにも聴こえる。そんなこの曲の「If this world was mine」というフレーズは、繰り返されるほどに重力のような重みを帯びていく。

例えば、それに続く「この世が僕のものだったら、君の敵を神の前に連れて行き、光へと導き、火で厳しく審判するだろう(If this world was mine, I'd take your enemies in front of God, Introduce 'em to that light, hit them strictly with that fire)」という歌詞は、神の審判と個人の愛を重ねる大胆なイメージによって愛を神聖なものとして描くと同時に、何かを護る武器としても歌っている。特に、ケンドリックは「luther」においてユートピア的な想像を歌っているが、彼の語り口には、現実への諦念と悲観が滲んでいる。それゆえ、彼が愛する人に何でもしてやるために「僕のものだったら」と歌う「世界」は、抑圧された現実を映す逆説的構造物としても解釈できる。つまり、彼が変えようとする世界が、(人種、ジェンダー、階層、政治的な対立によって)どれほど壊れているかを裏付けているのだ。

これこそがケンドリックの得意技だ。複雑な感情を構造化した後、それによって現実を省み、その先を探求させる。ルーサー・ヴァンドロスの原曲は、1980年代の黒人コミュニティにおいて「脱政治的空間」とみなされていたが、ケンドリックはこれを政治化された情緒空間へと変換した。そしてその中で、慰めと情緒的な回復まで差し出す。怒りに満ちた政治的メッセージやディスではなく、恋人にささやくように。

一方、ケンドリックの愛の宣言に対して、シザは密かな不信感と内面の揺らぎをほのめかす。「世界が私のものならば」という仮定の裏に「世界が私のものではなかった」ことにより感じることになった構造的な苦しみを喚起させる。シザの声は、どんな質感としても容易に定義することができない。まるで浮遊する悲しみ、あるいは寂しげな星のように浮かびながら、ラマーに応答する。今、ボーカル・パフォーマンスだけでなく、深遠なテーマの最後の1ピースまでぴったり合わせられる最高のヒップホップ、R&Bアーティストのコンビといえば誰になるだろうか。個人的にこの二人以外は思いつかない。

「luther」が本格的に大衆の注目を集めたステージは、「スーパーボウル・ハーフタイムショー」だった。ケンドリックはしばしばオルタナティブで非商業的なヒップホップの象徴のように思われてきたが、この曲は、最もアメリカ的かつ商業的なプラットフォームで発表された。彼はスーパーボウルというプラットフォームを利用して、最も率直で柔らかな感情を強調して「愛」を語ることによって、全世界の人々の心を震わす感動を与えた。

「luther」がこれほど愛されることになった一番の理由は、曲の良さだ。また、ドレイク(Drake)との激しいディスの応酬後、一転して叙情的なR&Bを披露したラマーの型破りな動きも人々の興味を引いたはずだ。ただ、この曲への爆発的な反応の背景は、音楽的な完成度や印象的なメロディーだけでは十分に説明できない。それゆえ、現代アメリカ社会の構造的現実と大衆の情緒的欲望が深く絡み合っている点を見過ごしてはいけない。ケンドリックは常に、いち早く時代を照らすアーティストだった。彼は抑圧のメカニズムを探り、個人の苦痛と社会構造のつながりを鋭く指摘してみせる。「luther」でもその得意技は依然として鮮やかだ。何よりラマーはこの曲で、単に「愛している」とは言わない。「愛することのできないこの世界で、何としてでも愛してみせる」と言っている。それは我々に問い返しているようにも見える。「この世界があなたのものなら、あなたは愛する人のために何を変えるのですか?」と。

- 『GNX』、ケンドリック・ラマーの新たなチャプター2025.01.08

- ミゲル、オルタナティブR&Bのアイコン2025.04.16

- マック・ミラー、感情の層の中で浮遊する2025.03.06