レトロが呼び起こす郷愁は魅惑的だ。戻ることのない時間を懐かしむことで湧いてくる感傷を、私たちはロマンティックだと感じる。近頃はアネモイア(anemoia)という新造語も登場している。その時代を経験していなくても、古いものから郷愁を感じる現象を指す。未来主義者たちは、若者たちが革新の代わりに古いものにはまることを憂慮するが、彼らもまた人類が積み上げてきた膨大な文化のアーカイブの有益性と、それを掘り起こす行為の魅力を否定することはしないだろう。現在は鮮烈で先鋭的だ。過去のものは、鮮烈さを失った代わりに、手に取ってもいいほど適度に冷めている。鋭さも時の流れに風化し、適度に摩耗している。レトロは、過去の中でも美しいものだけが生き残り、今に至ったものだ。自分が経験していない時代でも、そういうものは懐かしさを与える。まるで自分の小さな生命が、過去の時間まで延長されているように。

Vは古いものを愛するアーティストだ。特に彼がこれまで披露してきた自作曲やカバー曲、インタビューなどから、彼が大衆文化の中のノスタルジア、その中でも穏やかで叙情的なものがどれほど好きかを知ることができた。彼の初のソロEP『Layover』は、そんな彼の嗜好の延長線にある。ミン・ヒジンADOR代表がプロデュースを担当した今回のアルバムは、20世紀のノスタルジアの現代的な具現化に力を注いできた彼女の手腕が、Vならではの解釈と表現力と出合い、印象的な作品を誕生させた。

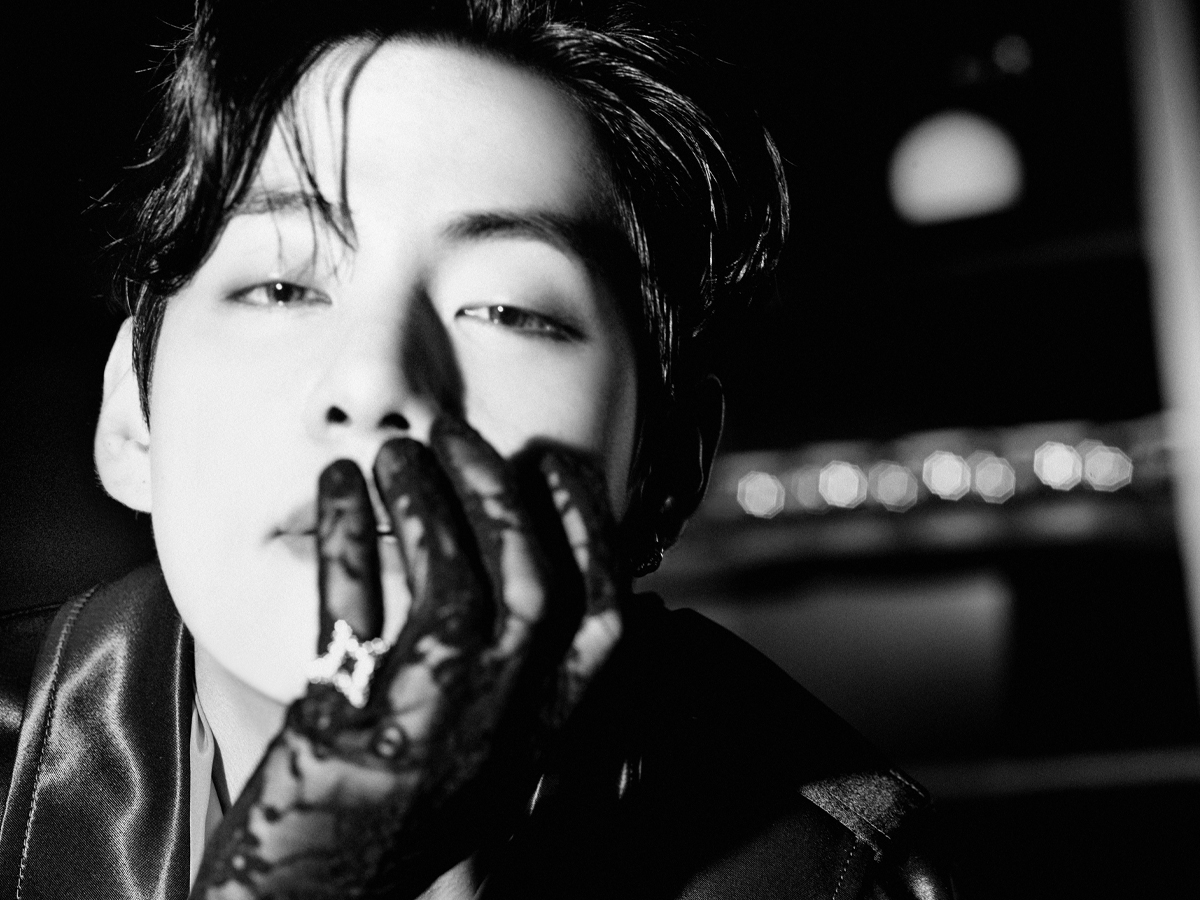

今回のEPの最初の先行公開曲「Love Me Again」は、ミュージック・ビデオでまず先に世の中に披露された。夢のように幻想的な雰囲気が、終始一貫して目と耳を包む。黒いレターボックスで21:9の映画のアスペクト比を作った画面と、丸みを帯びたブラウン管のモニターを模写した画面が交差して、ミュージック・ビデオはVのエクストリーム・クローズアップで始まり、最後までひたすらVだけを中心に流れていく。

心を奪われたように一度観た後に、ようやくミュージック・ビデオを構成する要素一つ一つが、かなり過度なことに気づく。神秘的な雰囲気の鍾乳洞(スペインのマヨルカ島にあるドラック洞窟だそうだ)、すべてシークインで飾られたトップス(しかもゴールド、あるいは燃えるような赤だ)、ブラウン管のモニターに映る20世紀のカラオケスタイルの歌詞、ケーブルが長く延びたマイク、画面いっぱいにぼやけの残像を残す照明まで。ややもすると2000年代のソウル市内の地下にあるカラオケルームの俗っぽい雰囲気になりそうなその組み合わせは、後から想像されるすべての落とし穴を避けていく。K-POPは何しろいろいろな要素がパッケージとして集まった産業群だが、鑑賞する立場から感じるには、徹底して人物中心の芸術だ。誰かに惹かれてファンになるということが重視される産業だからだろう。優れたK-POPアーティストは、注目を集め、その視線を最後まで掴んで、鑑賞する者を圧倒する経験を届ける。

Vの卓越した表現力は歴史が長く、その幅も広い。生まれ持った感覚と本人の意識的な研究両方がその役割を果たしているようだ。デビュー曲「No More Dream」のステージで、「公務員」という歌詞と銃声に合わせて跳ね飛ぶメガネフレームの振り付けは、その短い瞬間の表情のオン・オフが新人だとは信じられないほどだった。別名「オレンジの髪のあの子」と呼ばれていた頃の「Boy In Luv」で見せたステージの演技は、クィヨニなどの作家に代表される2000年代の韓国ウェブ小説の中の、不良ながらも自由奔放で、また純情な男性主人公、特に当時の青少年層が熱狂した仮想の彼氏像を連想させた。「Burning Up(FIRE)」のアウトロの群舞のセンターに立って、すでに突っ走るだけ突っ走った歌をさらに追い立てて燃え尽きるようなエネルギーからは、狂気さえ感じられる。「Boyz with Fun」や「Dynamite」などの楽しい曲では、特有のいたずらっ子のような姿も惜しむことなく見せる。BTSの熱い曲では、特に彼の、首輪を引きちぎってしまった猛獣のような姿が現れる。ARMYたちはそんな彼を虎に例えたりもする。

一方Vには叙情的な姿もある。一旦ステージから降りると、目に宿っていたギラギラとした狂気は跡形もなくなり、低い声で静かに話す、周囲の人たちに優しい人になる。彼は日常の空気からロマンを掴むことに関心がとてもあるようだ。彼がこれまでに発表した自作曲は、ほとんどが楽器一、二台で演奏されるシンプルなフォークやバラードだった。多くのものを動員せず、その時の感情、特に恋しさを美しく盛り込み、後で取り出したり聴きたくなる何かを創り出す。デビュー当初の雑誌の撮影の裏話で、撮影に使われたバラの花を持っていってもいいかと尋ねたという逸話は、彼のそんな日常の中のロマン探しを象徴的に表している。ARMYたちが彼を呼ぶもう一つのニックネーム、熊(ちゃん)は、彼のそんな叙情的でソフトな面を代弁している。

「Love Me Again」は、彼がBTSの中で発表していたネオソウル風のソロ曲と自然に繋がる、1970年代ソウルをベースにした曲だ。2014年に放送したMnet『BTSのアメリカンハッスルライフ』で出会ったミュージシャン、アイリス・スティーブンソン(彼女は映画『天使にラブ・ソングを 2』の実際のモデルでもある)は、若いVがソウルフルでずっと聴きたくさせる声を持っていると賞賛した。彼女の言う通り、Vのボーカルには特別な感性がある。ソフトで濃厚なトーンでありながらも、あまり重くはない。オリジナル・バラエティ・コンテンツ『Run BTS!』などでよく歌う姿を見ると、音感も良いようだ。音から音へグライドするようにソフトに歌う特有の歌唱法は、ぼかし処理をした写真やパステルで描いた絵のように温かい感じを与える。彼はBTSのアルバムに収録したソロ曲「Stigma」や「Singularity」などで、気だるくメロウな感性をずっと追求していた。K-POPでは明らかにめったに聴かないジャンルとサウンドだが、Vには自分の服のようによく似合う。

当時のソロ曲もかなりミニマルだったが、今回の曲はそれらの曲よりももっと要素を減らしているのが目につく。ブラスのサウンドのように少しでもきらきらした要素は影を潜めた。ソング・フォームも大げさではない。ヴァースとプレコーラス、コーラス、そして2番のヴァースとプレコーラス、コーラス。短いリフレインの後にまたコーラス、エンディングだ。去っていった恋人に戻ってきてほしいと口ずさむサビは、トップラインも楽器も、Vのボーカルさえもただただ低い。「Love Me Again」は、話者の恋しい思いを恋人、または聴く人に強要しない。そのアプローチの仕方が場合によって退屈に聞こえるかもしれない。ただ今までVが自作曲などを通して追求してきたことや、ミン・ヒジン代表がNewJeansをプロデュースして守ってきたミニマルな情緒の基調となるものを思い浮かべると、どんな意図と脈絡からこのような曲を出したのか、推測することが可能だ。Vは8月11日のWeverse LIVEで、「Love Me Again」が特に好きだと明かしている。

2番目に公開した「Rainy Days」は、ローファイ・ヒップホップ・ビートのR&Bの曲だ。そのようなサウンドは、特に2010年代にYouTubeで世界の人々のBGMとして愛されていた。当時はティーンエイジ・エンジニアリング社から出たシンセサイザーOP-1などの楽器で、平凡な音楽に昔のラジオのようなノイズ効果を与えて、ヴィンテージ感を出すのが流行だった。現在でもチル(chill)なビートと言えば、そんな感じを追求することが多い。ローファイ・ビートが目指す時代的なイメージは、ラジオが主流のメディアだった20世紀だ。これもまたレトロな要素を強調した曲だと言える。

「Rainy Days」のミュージック・ビデオもまた、「Love Me Again」と同様スペインで撮影された。トーレス・ブランカス(Torres Blancas)というスペインの代表的な有機主義の建築物だ。今年の夏はTikTokを中心に「トマトガール・サマー」という流行があったが、スペインやイタリアなどの南欧の国の山や野原、海辺を背景に、黄金色の太陽の下のんびりとした時間を過ごす、楽で元気なファッションを指す言葉だった。『君の名前で僕を呼んで』などの映画が見せた、ヨーロピアンな夏のバカンスの幻想に拠るトレンドだった。Vの作品はそのトレンドの、日が沈んだ後の夕暮れの様子のような印象を与える。変わらず温かく穏やかだが、昼間の情熱が去った後の様子は少し寂しくもある。

耳を惹きつける部分は、急に作りが変わるパートだ。CM7 - D7 - Bm7 - Em7というコード進行がエンドレスのように入っていたGメジャーの1番が終わり、間奏がいきなりFM7 - Em7 - Am7を奏で、Aマイナーへと曲調が沈む。「Remember how I used to make you laugh the most...」と始まるVの声は、1番の中心になっていたB(シ)の音からE(ミ)の音までぱっと下がる。低音が魅力的な彼のバリトンヴォイスが、より濃く、近くに感じられる。ミュージック・ビデオは場所を変えて、工房で粘土の像に手を加えたり、ガラスの上に絵を描いている姿は、「創る人」としてのVを描き出す。特にVに似たクレイが歌う3Dアニメーションは、BTSの中で出てきた、ミュージック・ビデオやステージ効果などによく使われていたエフェクトなので嬉しい。

そうして作りが変わった2番が過ぎて、歌はまたサビに戻る。だがバックに流れるコードはGメジャーに戻らずに、変わらず低く訴えかけていたAマイナーをそのまま演奏している。そのため最後にもう一度聴くサビは、その前とまったく同じではなく、どこかちがう、調和していない感じを与える。一見ただただ穏やかに感じられる曲だが、そのような対比を考えると、2番の低い声がより悲しく聞こえる。ある悲しみを経た後は、人生が日常に戻っても、絶対以前と同じにはなり得ないという音楽的隠喩のようにも感じられる。

Vが『Layover』で描く恋しさは、そのように振れ幅が小さく細かい。恋しくて泣き叫ぶのではなく、恋しいからこそ黙々と葉書に挨拶の言葉を書くような音楽だ。レトロなジャンルの中でも穏やかで落ち着いたサウンドを選んで、熾烈な現在から一歩避けたような印象を与える。そしてその音楽は、速く過ぎていってしまう時間の流れにしばしの魔法をかける。恋しさを感じて思う間ばかりは、日常をゆっくりと味わえるように。K-POPとしては珍しく、EPの正式発売のひと月も前にこれらの曲を公開したのは、聴く人々が少なくともひと月は、これらの曲を日常の中で楽に聴いてほしかったからではないかと想像する。曲が聴く人の心の中で、それぞれの恋しい思いとともに熟すためには、絶対的な時間が必要だろうという考えからだ。

2022年の『Weverse Magazine』に載った、「Vが音楽で描く風景 - 音楽はどのように青春の跡を記すのか」に短く引用されたVの言葉が印象的だ。「恋しさが好きです。恋しさは僕一人でいる時の考えを綺麗にしてくれます。この恋しさは公演に対する恋しさかもしれませんし、メンバーへの恋しさや、大切に思う気持ちかもしれませんが、そういう綺麗な思いが一つ一つ集まって曲になります」。恋しさは欠乏で、時によっては苦痛かもしれない。だがVは、その思いをじっと座って見つめる。

恋しい感情を綺麗だと話す彼の感受性には、特別な面がある。もう戻ることのない時間、パンデミックを経てファンたちと会えない数年を耐えた心、再びドアが開かれた後も、以前と同じにはなり得ない皆の人生。有名人である彼の背景にあるであろう恋しさのリストを推測で挙げてみる。だが恋しさで衰弱するのではなく、さらに美しくなるアーティストがいるという事実は、胸を熱くさせる。「4 O’CLOCK」の中で同い年の友だちと並んで夜明けを待っていた少年は、いつの間にかそうやっておおらかながらも繊細なアーティストに成長していっている。

無断転載及び再配布禁止

- V「僕たちとARMY、みんなでまた笑い合えたらと思います」2020.11.25

- V「僕のものを、かっこいいものを一つを完成させたい気持ち」2021.07.29

- V「自由な僕を収められたらと思います」2022.06.17

- Vが音楽で描く風景2022.03.28