NoW

新しいオンライン飲み友、『BbamBbam Social Club』

今週のバラエティ、音楽、映画、本

2023.03.31

Credit

文. キム・リウン, イム・スヨン(映画専門誌『シネ21』記者), キム・ギョウル(作家), カン・イルグォン(RHYTHMER、ポピュラー音楽評論家)

デザイン. チョン・ユリム

写真. Antenna Plus

『BbamBbam Social Club』(DdeunDdeun)

キム・リウン:親交のない6人の芸能人が集まって、夜10時から12時まで飲み会ゲームをしながら親しくなっていく。ユ・ジェソクのウェブバラエティ『言い訳で』で知られるアンテナプラスのYouTubeチャンネル「DdeunDdeun」の『BbamBbam Social Club』は、パンデミック以前の大学における新入生たちのMT(訳注:Membership Trainingの略で、新学期の序盤に行われる短い旅行、合宿のこと)文化を思い出させる。『言い訳で』と同様、1エピソードあたり30分~1時間強と、YouTubeとしては破格の長さで、チュ・ウジェ、イ・ヨンジュ、パク・セミ、Aiki、MONSTA XのJOOHONEY、THE BOYZのSUNWOOが飲み会ゲームをして、負けた者が罰ゲームでアルコールを飲むだけのコンテンツだ。しかしこの番組は、出演者たちが自分が飲むグラスのサイズとアルコールの種類を選べるというルールによって、これまでの飲み会ゲームがはらんでいた暴力的な要素を消し去り、広く知られている「バニーバニーゲーム」のフレーズを単に「ヒヒーン」というワードに変えただけとも言える「ポニーゲーム」や、出演者が歯ぐきを隠した状態で歌わなければなけない「マンゴーミュージックゲーム」は、すでにお馴染みのルールにもかかわらず、予想外の笑いを生む。前回のエピソードで、他の出演者全員にモーニングコールをする罰ゲームの主人公になったイ・ヨンジュが、同い年のチュ・ウジェとのぎこちないビデオ通話を再現してみせたり、酒に弱いチュ・ウジェとTHE BOYZのSUNWOOがお互いを挑発しはじめるなど、バラエティ的なモーメントが自然と生まれる。また、前回のエピソードで最下位になったイ・ヨンジュが出演者全員のためにデパートまでプレゼントを選びに行ったり、アメリカでのスケジュールでAikiが不在だった回、出演者たちがAikiをテーマにしたゲームに熱中するほど仲良くなる過程それ自体が、面識のなかった人々が社会的な関係を育む方法についての指南書にもなる。つまり『BbamBbam Social Club』は、酒を飲みながらゲームをし、単純な時空間の共有だけでも親しくなれたパンデミック以前の青春を2023年の現在、再現しているのだ。言い換えればこれは、新しい「オンライン飲み友」コンテンツの登場とも表現できるだろう。

『フェイブルマンズ』

イム・スヨン(映画専門誌『シネ21』記者):スティーヴン・スピルバーグによる35作目の長編映画であると同時に、スピルバーグ史上初となる自伝的な作品だ。自身を投影したキャラクター、サミー・フェイブルマンが両親と『地上最大のショウ』を見て映画に魅了される瞬間から、ハリウッドでのキャリアを始めるまでの10代の時期にスポットを当てる。両親の離婚は、『E.T.』や『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』などの作品に孤独な子供たちが繰り返し出てきた背景に、カリフォルニア高校で経験したユダヤ人差別は、彼にとって『シンドラーのリスト』が重要だった理由に思いを馳せさせ、我々観客にスピルバーグのフィルモグラフィーを振り返らせる。また『フェイブルマンズ』は、映画の特性——イメージの統制によって人間の感情をコントロールし、ときには監督の意図にはなかった望まざる(事実ではない)真実を映したり、高度なテクニックが最終的に人類の和合と寛容を説く——について思惟している点で、単純な個人的回顧に留まらない。監督自身の傷を癒しながらも私的な感情に浸ることはなく、全編にわたって映画というメディアの本質を問うものの、ペダンティックではない。1970年代から現在に至る歩みの中で「映画そのもの」となったスティーヴン・スピルバーグは、2020年代に再び、重要なマスターピースを完成させた。

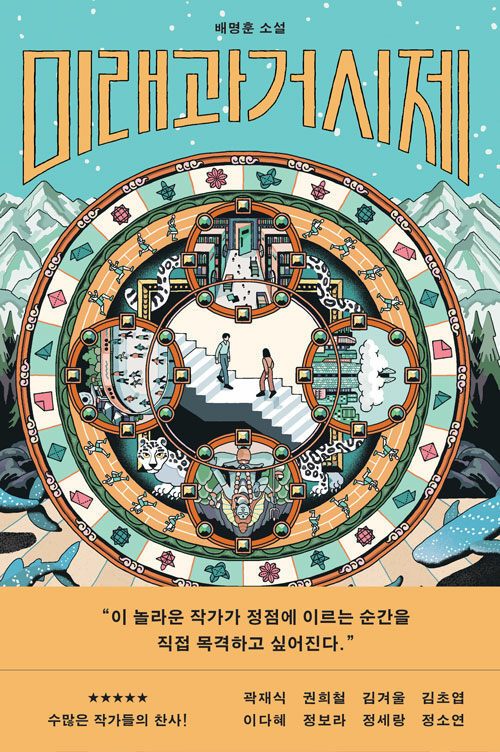

『未来過去時制』 - ペ・ミョンフン

キム・ギョウル(作家):過去‐未来時制ではなく、「未来過去」時制だ。作品世界をずばり表すこのタイトルに妙に期待をそそられる。これまでそうだったように、小説家ペ・ミョンフンはまたしても期待を裏切らなかった。本作は、SF小説という一大ジャンルの中で、20年近く築いてきた独自の世界観と確かなファン層を持つペ・ミョンフンによる、実に7年ぶりの短編小説集だ。ユーモアと哀愁、歓喜と悲しみ、ささやかさと驚きを併せもつ彼の作品からは、弁士の才能と探求者の気質が同時に感じられるが、何よりも嬉しいのは、彼が世界についての純粋な好奇心を維持しているという事実だ。「チャカタパの熱望で」ではコロナ禍において注目されていなかった破裂音にひねったウィット(訳注:飛沫感染への危機意識)を利かせ、「折られる神々」は実際の宇宙探査にもしばしば使われる折り紙の技術から着想を得ている。伝統芸能パンソリの形式を取り入れたSFから言語学に踏み込んだSFまで、情熱と冷静が共存した物語一つひとつが輝いており、これまでの単行本とは異なって一作品ごとにつけられた作者あとがきがいっそう読む楽しみを増してくれる。純然たる喜びを与えてくれるSFだ。

「Swing Slam」 - Samuel Seo

カン・イルグォン(ポピュラー音楽評論家):創作の泉がいつまでたっても枯れそうにないアーティストがまれに存在する。Samuel Seoがまさにその一人だ。ラッパーとしてデビューし、シンガーソングライターに転向してからというもの、驚くべき作品を次々と発表してきた。約8年間、たった一度も聴く者を失望させたことがない。これは並大抵の才能ではなしえないことだ。R&B/ソウル、ファンク、ヒップホップ、ジャズ、オルタナティブポップが共存し、個性的な言葉と価値観が投影された歌詞が乗せられた彼の音楽は、ソウルフルかつ果敢で、時に非線形的だ。「ずば抜けた」いう表現は、こういう時に使うべきだろう。「Swing Slam」の一曲だけでもそれが分かる。シンプルな構成に、音一つひとつが鮮やかに立ち上がる「ジャズ+ソウル」プロダクション、形式にとらわれず緻密に組まれたボーカルパフォーマンス、語感を生かした言葉を組み合わせてリズム感を生む歌詞。肩肘をはらずに作ったような曲でも、Samuel Seoが持つ長所があまねく染み渡っている。心地よいのに慣習に留まっていない。作為の込もった誇示的な構成も感じられない。シングルであろうとアルバムであろうと失望させることがないという信頼は、今回も破られることはなかった。

Copyright © Weverse Magazine. All rights reserved.

無断転載及び再配布禁止

無断転載及び再配布禁止