『ズートピア+』(Disney+)

イ・イェジン:さまざまな動物が共存する世界ズートピアを舞台に、偏見と差別に立ち向かう話を描いたアニメーション映画『ズートピア』。映画の脇役キャラクターたちがそれぞれ主人公になり、6本のエピソードを構成している短編ドラマシリーズ『ズートピア+』は、元々の映画のファンたちに贈られたサプライズ・プレゼントのようだ。輝かしき初のウサギ警察官ジュディ・ホップスがズートピアに向かう列車に乗った後の話を描いた最初のエピソードで、ジュディの両親ホップス夫妻が列車に乗り込んでしまった末娘モリーを救出するダイナミックな過程(Ep 1.「列車を追え!」)を観てみると、バイタリティ溢れる楽観的なジュディのチャレンジ精神がどこから来るのかがわかる。みずぼらしい小さなトガリネズミからツンドラタウンのマフィアのボスになるまでの、ミスター・ビッグがズートピアで自身の基盤を築いた歴史(Ep 4.「花嫁のゴッドファーザー」)を知ると、彼が自分の祖母にスカンクのお尻の毛の絨毯をプレゼントしたニックに、今更ながらどれほど寛大に接していたかに気づく。映画の中の存在感のあるミユビナマケモノ、フラッシュとプリシラの実際の関係、そして皮肉にもフラッシュがスピード違反でジュディとニックに捕まってしまった背景(Ep 6.「ディナー・ラッシュ」)もまた明らかになり、思いもしなかった喜びを与えてもくれる。その他にもズートピアの人気スター、ガゼルの熱烈なファンだった警察署の受付担当ベンジャミン・クロウハウザーとボゴ署長(Ep 5.「ズートピアン・ダンスアイドル」)、ミスター・ビッグの娘フルー・フルー(Ep 2.「リトル・ローデンシアのリアル齧歯類」)、ジュディと追撃戦を繰り広げたデューク・ウィーゼルトン(Ep 3.「デューク:ザ・ミュージカル」を中心に、ドラマは元々の映画のストーリーのシーンと関連性を持って繋がり、各キャラクターに物語を与え、躍動感を吹き込む。単純に映画のビハインドストーリーとして観るよりは、最近ディズニーがDisney+を利用し力を入れている、しっかりとしたコンテンツの世界観の構築と拡張の結果、その価値を感じるのに充分だ。各エピソードは5〜6分余りの短編で成り立っているが、その中でアクション映画、ミュージカル、シットコム、オーディション番組など多彩なジャンルをセンス良く溶け込ませ、観る楽しみを広げてもいる。韓国の読者には、声優の声とキャラクターの解釈が魅力的な韓国語吹き替え版で視聴することをお薦めする。

『アルマゲドン・タイム』

イム・スヨン(映画専門誌『シネ21』記者):1980年ニューヨーク・クイーンズの公立学校に通うポールとジョニーは、それぞれの理由で教師からにらまれている。話してみると、二人には共通点が多かった。芸術家になりたいポールとNASAに行きたいジョニーの夢をまともに聞いてくれる人はいないが、二人は自分の空想を語り合い、不法な逸脱行為を試みながら急速に親しくなる。『アルマゲドン・タイム』は、移民三世、ユダヤ人、白人の複合的な立場にある少年が、階級のジレンマを悟っていく自己反省のドラマだ。ポールは反ユダヤ主義の直接・間接的な影響力のもとに置かれているが、祖母の生活補助金をもらって生活している黒人ジョニーよりはずっとましな環境にいる。ロナルド・レーガンを批判するポールの両親は、民主党支持者である可能性が高いが、息子とジョニーが犯罪に巻き込まれた時は、徹底して二人を引き離す利己的な面を見せる。自分を疎外されたアウトサイダーだとばかり認識してきたポールが、白人であることにより受けている恩恵に気づく過程は、ソ連を悪と決め、新冷戦をピークへと急がせていたレーガン時代の国際情勢と、人種差別に代表される(ポスト)トランプ時代の兆候と結び付けられる。実際クイーンズで子どもの頃を過ごしたジェームズ・グレイ監督が、自叙伝的な話をもとにアメリカンドリームの虚像を鋭く省みる。

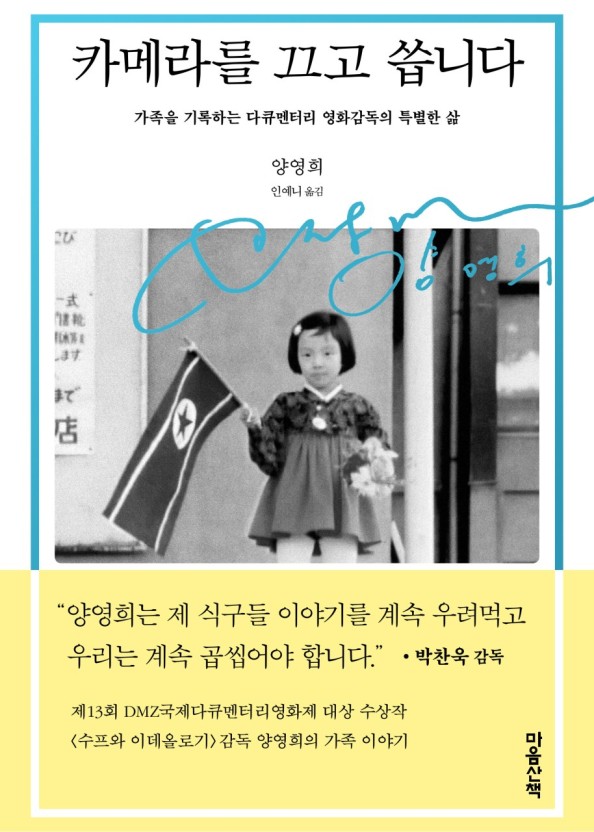

『カメラを止めて書きます(原題)』- ヤン・ヨンヒ

キム・ギョウル(作家):ヤン・ヨンヒ監督のドキュメンタリーを観て、この本を手に取った読者もいるだろうが、ヤン・ヨンヒ監督についてよく知らずにこの本の推薦文を見て興味を持ち、本を読んだ読者もいるだろう。後者に属すのが私だった。『ディア・ピョンヤン』、『愛しきソナ』に続き、『スープとイデオロギー』で家族ドキュメンタリー三部作を完成させたヤン・ヨンヒ監督は、各種映画祭で受賞しているが、私は一度も彼女の映画を観たことがなかった。映画を観たことがなかったため、どんな内容なのか推測もつかないまま本を開いた。そして本を読み終えた後には、何よりもヤン・ヨンヒ監督の映画を観たくなった。

ヤン・ヨンヒ監督の家族の話は、平凡な韓国人の想像の範囲を超える。両親は日本で暮らす朝鮮人、国籍のない朝鮮人であり、朝鮮総連の幹部だ。ヤン・ヨンヒ監督の3人の兄は、「帰還事業」という名で北朝鮮という「祖国の懐」に移住する。多くの朝鮮人青年を北に送る過程で、監督の父が熱心に先頭に立ったのはもちろんだ。日本に残った家族は、兄たちに会いにピョンヤンに定期的に訪問する。兄たちは次第に楽ではない生活をするようになり、監督は日本とアメリカの文化を受け入れ、両親とぶつかる。金日成、金正日の肖像画がかけられたリビングと、映画のポスターが貼られた監督の部屋。ニューヨークで映画を勉強していた中、9.11同時多発テロのニュースを聞き、アメリカ再入国を拒否されるのではないかと不安になる監督。姪の姿を収め両親に見せるため、ビデオカメラを手にピョンヤンを訪問する監督。

そんな話を他にどこで見て、聞くことができるだろうか。この家族の話は、それ自体で歴史の証言だ。済州島四・三事件についての証言、在日朝鮮人の暮らしについての証言、北朝鮮の暮らしについての証言。巨大な歴史の波が家族に残した細かな痕跡が、休む間もなくページをめくらせる。

「Ah, Life!」 - Joe Layne

キム・ユンハ(ポピュラー音楽評論家):あまりに多くの才能は、時としてその人の実力を隠す。何の話かと思うだろうが、アルバム『Life O Life』を聴いたらいっぺんに理解できるだろう。1970年代のモータウン・ソウルから甘さだけを取り出して練り上げたようなアルバムの最初の曲「Ah, Life!」の、ゆったりとしたギターの演奏と温かみのあるコーラスに耳を傾けると、「一体こんな名手がどこに隠れていたのか」という感嘆の声が自ずと漏れる。もちろんどこにも隠れていなかったジョー・レイン(Joe Layne)は、2016年歌手ディーン(DEAN)のバンド活動をスタートに、音楽シーンに初めて存在感をアピールした。その後2019年初のアルバム『Yesterdays』以降本作まで、フルアルバムだけで5枚を発表してもいる彼は、それに加えジョー・レイン名義で行う音楽活動は、自分がしている仕事の4分の1でしかないという恐ろしい言葉を何気なく言う、ものすごい効率で仕事をしているミュージシャンでもある。『Life O Life』は、そのように番組やCM用ライブラリーの制作からパフォーミング・アート公演の音楽監督まで、音楽が必要なすべての場所を縦横無尽に行き来するジョー・レインの、爆発するインスピレーションと創作力が溢れる作品だ。ジョー・レインが演奏するギターと雰囲気たっぷりのボーカルを中心に、長い間ともに活動してきたバンドが聞かせてくれる安定した呼吸が、変則的に登場する多彩な感性とビートを柔軟に仕上げる。特別な意図で溢れた複雑な世界で、ひたすら自分の光で輝いている一握りの才能を発見する喜びは格別だ。

無断転載及び再配布禁止