RM의 삶에는 두 개의 호흡이 있다. 세계적인 히트곡을 내는 팀의 리더로서 속도를 내야 할 때 그리고 집에 돌아와 미술가들의 도록을 천천히 살펴볼 때. 그 사이에서, 자기만의 캔버스를 찾아나가는 젊은 예술가의 여정에 관하여.

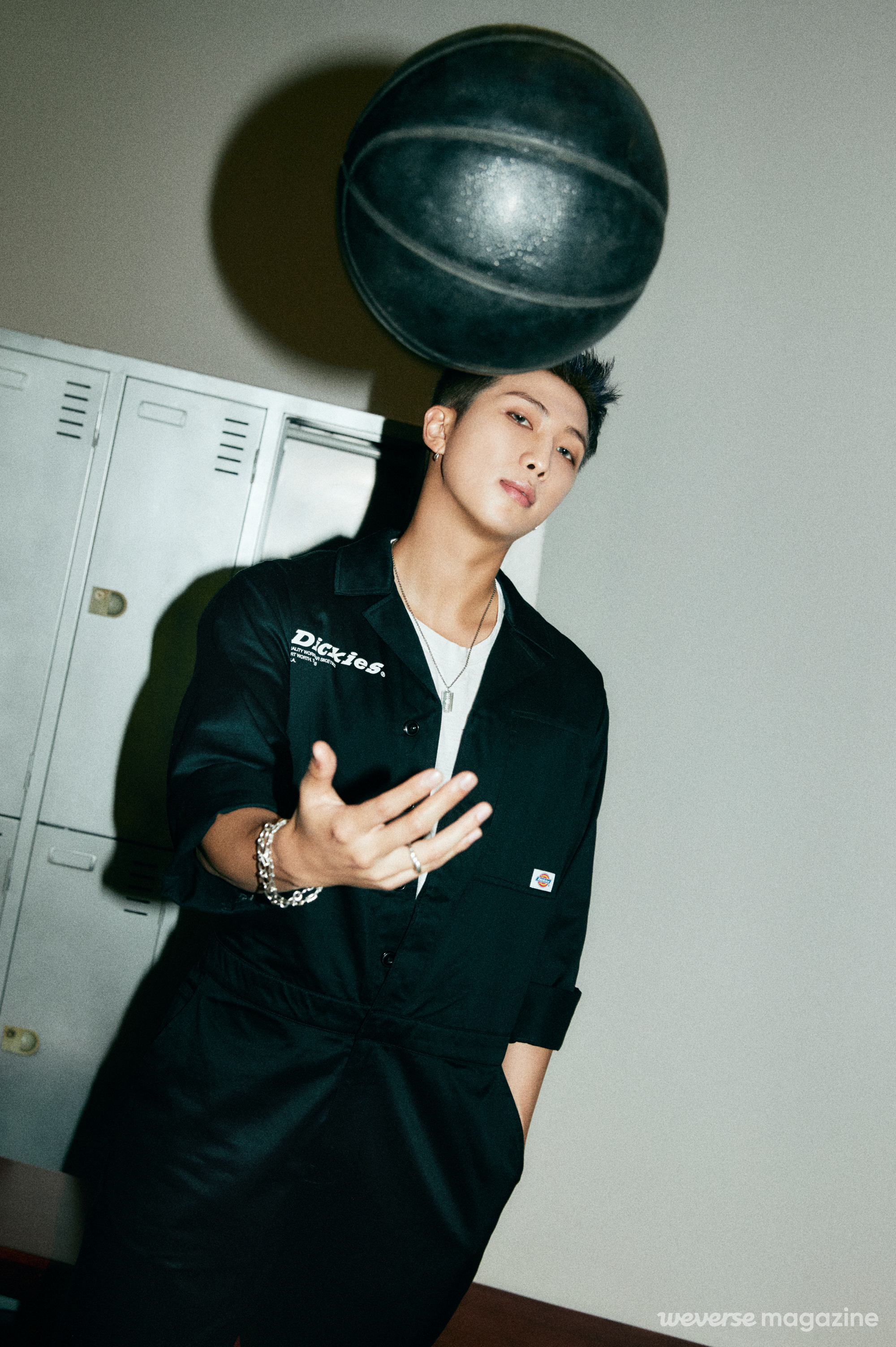

운동은 계속 하고 있죠? 몸이 많이 달라졌던데요.

RM: 꾸준히 한 지 한 1년 정도? 일주일에 네 번 이상은 꼭 했거든요. 생명줄 같아요.(웃음) 운동을 하면 몸이 점진적으로 좋아지니까요. 내가 뭔가 하고 있고, 나아지고 있다는 느낌도 좋고요. 인터넷 인증샷 같은 거 보면 운동해서 몸이 드라마틱하게 바뀌고 그러는데, 식단을 아주 엄격하게 조절하진 않아서 그렇진 않고요.(웃음) 몸의 프레임이 조금씩 변하고 있다는 느낌은 들어요.

유튜브에 올라온 데뷔 8주년 기념 2021 FESTA(페스타) 콘텐츠 ‘아미 만물상점’을 보니까 요즘의 생활에 대해 ‘일과 스케줄’ 중심이라고 했더라고요. 그만큼 반복적인 생활을 하는데, 어떤 변화가 있나요?

RM: 일상이 되게 뚜렷하게 생겼어요. 작년 중반부터 딱 1년 됐는데, ‘아 남들은 이렇게 사는 건가.’라는 생각을 좀 해요. 출근과 퇴근이 있고, 집에 가면 하는 게 있고, 운동처럼 꾸준히 해나가는 게 있고. 전시를 보는 것도 마찬가지고. 그러다 보니까 인간상 자체가 1년 사이에 많이 변했다는 생각이 드는데, 창작자로서 좋은지는 잘 모르겠어요.

왜요?

RM: 방탄소년단에게 많은 일이 있었는데, 시국 때문에 제 일인데도 어떨 때는 스마트폰 안에서만 일어나는 일 같은 거죠. 여러 음악을 듣고 콘텐츠를 보면서 ‘저런 걸 내가 하면 어떨까.’라는 생각도 하지만 지금의 제 삶이 이렇기 때문에 저의 일상에서만 무언가 끄집어내야 하는 상황이에요.

그런 상황에서 그래미 어워드 퍼포먼스나 ‘Butter’ 활동처럼 역동적인 에너지를 끌어내는 건 어땠어요?

RM: 또 하나의 성취여서, 되게 즐겁게 했어요. 저희 팀에는 이 활동 자체가 꼭 필요했던 것 같고, ‘이룰 게 남아 있다.’라는 생각이 들었죠. 누구보다 이 모든 걸 이루게 해준 아미들에게 감사하고요. 저도 한국 사람이라 이런 성취가 주는 기쁨에 익숙해져 있다 보니까(웃음) 뿌듯하고 좋았고. 그래미를 받았으면 더 좋았겠지만, 안 받으면 또 어때요. 막상 받는다고 해도 집에 트로피가 하나 더 생기고, 그다음에는 일상이 반복되는 거니까요.

‘Butter’에서 가사를 쓰는 부분은 어땠나요? 퍼포머로서의 RM 씨는 슈가 씨와 함께 곡 후반부에서 에너지를 한 단계 더 끌어올리는 역할을 하지만, 곡 전체로 볼 때는 그 부분이 들어가면서 곡의 균형이 맞춰지는 것 같아요. 랩이 짧게 들어가면서 미국 팝의 느낌과 방탄소년단 특유의 스타일이 공존했던 거 같아요.

RM: 그게 가장 고민했던 지점이에요. 영어 곡이지만 우리의 느낌이 있어야겠다는 생각이 들어서, 곡의 원형은 남겨두고 우리 스타일대로 마지막에 약간의 맛을 가미하는 느낌으로 바꿨어요.

미세 조정이 잘됐다는 느낌이었어요. 짧은 부분이지만 그 부분이 없으면 곡이 굉장히 다른 느낌이지 않았을까 싶어요.

RM: 없으면 서운한 거죠.(웃음) 그걸 하는 게 꼭 필요하다고 생각했어요. 저희가 미국의 팝스타하고는 다른 부분이 있거든요. 저희의 DNA는 또 다르니까요.

‘Permission to Dance’는 어땠나요? 방탄소년단의 노래 중에서 손에 꼽을 만큼 긍정적인 메시지를 담고 있는데.

RM: 그렇죠. ‘Permission to Dance’ 작업 중에 랩을 넣자는 이야기도 있었는데, 오히려 이건 절대 안 된다고 했어요. 다른 것보다 퍼포머로서 할 때 재밌어요. 노래를 부르고 춤을 출 때 그냥 재미있다는 생각이 드는 노래는 이 곡이 거의 처음인 것 같아요. 많은 생각을 하기보다 곡에 몸을 맡기고, 웃게 되는 게 스스로도 되게 신기해요. 그게 이 곡의 힘 아닌가 싶은데 그래서 ’Butter’보다 준비할 때 스트레스를 덜 받았어요. ‘Butter’는 우리가 이 곡을 어떻게 보여주고 나는 무엇을 할지에 대해 생각했어요. 저는 늘 팀의 그림 안에서 제가 해가 되지 않기 위해 애를 쓰거든요. 그런데 ‘Permission to Dance’는 그런 걱정이 거의 없었어요. 정말 제가 느끼는 즐거움만 한 스푼 넣으면 됐다고 생각했거든요.

‘Dynamite’와 ‘Butter’가 연이어 상상 이상의 성공을 거둔 뒤에 이 곡이 오히려 조금은 긴장을 풀어준 거 같기도 하네요.

RM: ‘아, 이거 하니까 재밌다.’ 딱 그런 거. 그리고 가사에서 ‘우린 걱정할 필요 없어, 떨어지더라도 어떻게 착륙할지 알거든(We don’t need to worry / ’Cause when we fall we know how to land)’이라는 부분이 있는데, 그게 보편적인 메시지이면서도 방탄소년단이 이야기해온 것들의 결과라고도 할 수 있을 것 같아요.

‘아미 만물상점’에서 ‘둘! 셋! (그래도 좋은 날이 더 많기를)’에 대한 이야기를 하면서 “2015년부터 2017년까지 저희나 팬들이 힘들었던 시기였다.”고 말했는데, ‘착륙’할 줄 알게 됐기 때문에 할 수 있는 말이었을까요?

RM: 제가 하는 일이 비즈니스라고 할 수 있지만, 사람 대 사람으로 하는 비즈니스잖아요. 그렇기 때문에 약간 강박적이라고 할 만큼 아미들에게 최대한 솔직하고 싶은 마음이 있어요. K-팝에서는 그럴 수 없다고도 하고, 그게 선의의 차원에서 팬들을 걱정시키고 싶지 않아서이기도 하지만 할 수 있는 한은 저희에게 있었던 일들에 대해 뭐든지 얘기를 하고 싶은 마음이 있어요. 그 시절의 이야기를 한 것도 제가 많은 사람들에게 진 빚을 솔직히 털고 싶은 게 있었어요. 이 얘기를 마치 없는 것처럼 넘어간다는 건 그냥 ‘우리가 아니다.’란 거죠. 그리고 지났으니까. 지났기 때문에 지금의 결과가 좋기 때문에 그리고 그 시기는 분명히 필요했던 시기라고 생각을 하기 때문에 그때가 참 힘들었다고 얘기할 수 있어야 한다고 생각해요.

팬들에게 전하고 싶은 메시지이기도 했던 거 같아요.

RM: 저희는 어쩔 땐 소울이 완전히 끝까지 차 있는 아티스트고, 어떨 땐 철저한 직장인이고, 어떨 땐 소위 ‘국뽕’이라고 얘기하는 ‘Do you know?’ 시리즈의 대상이 되기도 해요. 여러 가지 모습이 한꺼번에 있고, 그래서 페르소나와 에고 이야기를 했던 거잖아요. 이런 얘기를 이렇게까지 하고 싶어 하는 게 뭔가 괴롭기도 하고 외롭기도 하지만 그게 저인 거 같아요. 그런 저를 온전하게 전하고 싶어요.

2021 FESTA(페스타) 기간에 발표한 ‘Bicycle’이 한 사람으로서의 RM 씨를 전한 노래라고도 할 수 있을까요. 자전거를 테마로 일상 속에 느끼는 감정에 대해 이야기했는데.

RM: 살면서 얕게는 랩적인 테크닉에서부터 넓게는 트렌드에 대한 부분까지, 음악을 만들 때 좀 더 앞서가거나 튀는 음악을 해야 한다는 강박이 심했어요. 랩을 잘하고 싶었고, 뭔가 인정받고 싶었고. ‘Bicycle’은 그런 맥락에서 보면 약간 반항이라면 반항이에요. FESTA(페스타)를 기념하고 싶어서 곡을 내고 싶었는데 저한테는 소재가 너무 중요하거든요. 그런데 저한테 자전거가 비중을 많이 차지해서, 어쩔 수 없이 그렇게 된 거 같아요. 지금 제가 있는 위치를 알려주는 나침반에 가까운 곡 같아요. 요즘의 삶이 인풋이니까 아웃풋이 이렇게밖에 나올 수 없었던, 그냥 제 결과값 같아요.

가사에 ‘원래 행복하면 슬퍼’란 부분이 있는데, RM 씨가 자전거를 타면서 사색하는 자신의 삶 같다는 생각도 들었어요.

RM: 자전거를 탈 때 감정이 좀 양극을 달려요. 옛날에 제가 가졌던 양극단의 성질이기도 한데, 자전거를 타면 자연스럽게 다시 떠오르는 게 있어요. 자전거를 타면 무언가를 느끼고 생각해야 한다는 것으로부터 자유로워지거든요. 사람들이 저를 알아봐도 전혀 상관없고, 붕 떠서 달릴 때 물리적으로도 정신적으로도 제가 생각하는 자유에 가장 가까운 모습이 있어요.

제 경우엔 동네 주변에 큰 서점이 있는데, 거기까지 혼자 걸어 가서 살 책들을 고르면서 내가 어떤 사람인지 다시 생각하게 될 때가 있거든요. 왠지 그런 일상이 생각나네요.

RM: 언니네 이발관의 이석원 씨 책을 최근에 읽었어요. 서점을 좋아하는 이유에 대해 고찰하신 글이 하나 있었는데, 시끄럽기도 하지만 서로를 보지 않고 책에 다 시선이 가 있어서 뭔가 자유롭다는 내용이었던 걸로 기억해요. 저도 거기에 되게 공감하거든요. 그래서 시간을 내서 서점에 가기도 하고, 독서에도 좀 더 많은 시간을 투자하고 있어요.

서점의 많은 책 표지들만 봐도 자신과 대화하게 되는 거 같아요. 어떻게 보면 사색에 대한 사색인데, RM 씨에겐 특히 필요한 시간 같기도 해요.

RM: 그게 없으면 되게 재미가 없을 것 같아요. 요즘 너무 안정적이기만 해서. 독서하지, 운동하지, 전시 다니지, 자전거 타지.(웃음)

그 점에서 ‘Bicycle’은 RM 씨가 어디서 왔고, 지금 어디에 있는지 그리고 어디로 갈지는 모르겠는데 한 번은 찍고 가야 할 순간이었던 것 같아요.

RM: 네. 정확하게 그런 이정표 같은 노래였고 그래서 페스타에 발표할 때 어느 정도 그걸 염두에 뒀던 거 같아요. 일단 하겠다고 말은 했는데 ‘뭐 하지?’ 하다 그냥 바로 생각이 났거든요. 그냥 자전거 가지고 뭐 해보자.

사운드부터 RM 씨가 들어왔던 음악들하고 연관이 깊던데요. 포크부터 힙합과 한국 인디씬까지.

RM: 맞아요. 제 인생에 족적을 남겼던 그 사람들의 음악들을 가져왔어요. 요즘 듣는 엘리엇 스미스나 제프 버클리 같은 아티스트나 키린지 같은 팀의 영향도 있었고.

그렇게 나온 결과가 시대를 특정하기 어려운 스타일의 곡으로 나왔다는 점이 흥미로웠어요. 감성과 사운드 모두 복고적인 것도 아니고, 요즘의 트렌드를 반영하는 것도 아니고요.

RM: 우리 팀이나 저는 어떻게 보면 팝의 최전선에 있고 그래서 ‘Bicycle’ 할 때도 이걸 하는 게 맞는지에 대한 고민도 같이 하죠. 그런데 오히려 그렇기 때문에 이걸 하게 되거든요. 지금 그런 삶을 살고 있으니까요. 다만 저도 저를 이렇게 알아가는 건 좋은데, 스스로를 가둬놓으려고 하지는 않아요. 한편으로는 저와는 완전히 다른 세계의 아티스트들에게 관심이 있고요. 장르 자체가 무의미하고, 즉흥적으로 음악을 만드는 것 같은 분들도 있는데 그런 음악들에 관심이 생기기도 해요. 뭐랄까, 아무튼 어딘가에 와 있는 거 같아요.(웃음)

작년 위버스 매거진 인터뷰에서 “나는 그냥 한국의 스물일곱이다.”란 말을 했는데, ‘Bicycle’이 그에 대한 스스로의 답 같다는 생각도 들어요. 한국에서 드레이크를 듣고 자란 사람의 곡.

RM: 맞아요. 정확해요. 저는 2009년에 드레이크 때문에 ‘나도 노래를 할 수 있구나.’라는 생각을 했는데(웃음) 그게 여기까지 온 것 같아요. 옛날에는 되게 드레이크 같은 걸 하고 싶었고, 드레이크가 추구한 음악적인 스타일이 계속 변화하면서 서구 쪽에 영향을 준 것들이 있잖아요. 그런데 저는 또 생활 자체가 그들처럼 살지 않기 때문에 같은 음악만 할 수는 없어요.

결과적으로 RM 씨 같은 사람이 들을 플레이리스트 안에 들어갈 거 같은 곡이란 생각도 들었어요. 특정한 장르보다는 어떤 사람의 종합적인 느낌을 드러낼 수 있는 스타일이랄까.

RM: 결국 그렇게 되더라고요. ‘Bicycle’하고 아까 말한 것처럼 정말 즉흥적으로 만드는 것 같은 곡들을 같은 믹스테이프에 넣을 수 없을까? 그런 고민도 해봐요. 곡을 만들 때 뭔가 그 색깔이나 이미지가 있었으면 좋겠는데, 요즘에는 정말 곡을 만드는 게 느려요. 가사도 예전만큼 그렇게 생각이 잘 안 나요. 무언가를 받아들이는 창은 오히려 많아졌는데, 오히려 제 안에서 나오는 아웃풋은 굉장히 적고 엄청 느려요. 예전에 화가들이 캔버스 앞에다 두고 붓 한 번 못 잡고 ‘나는 누구냐?’만 외쳤다는 일화가 많았다고 하는데, 약간 그런 심정이에요. 2019년부터 계속 믹스테이프를 준비하는데 곡이 많이 완성되지는 않아요.

아무래도 가사에서 쓰고자 하는 방향이 달라졌기 때문 아닐까요. 경험이나 사회에서 벌어지는 일들 대신 내적으로 쌓은 관념들을 표현하려고 하게 되니까.

RM: 그래서 예전처럼 가사를 빨리 많이 쓰기 어려워요. 일단 모르겠으니까 그냥 하는 수밖에 없는 것 같아요. 그래서 전 윤기 형이 진짜 신기한 사람인 거 같아요. 어떻게 저렇게 곡을 많이, 잘 만들어내지 싶으니까. 프로듀서의 관점을 가져서 그런 거 같기도 하고, 저는 그렇게는 안 돼요. 부럽기도 하고, 제가 음악을 만드는데 출발점은 결국 가사라는 생각도 들고요. 그냥, 지금이 어디론가 가는 통로였으면 좋겠어요. 그런데 제 매 순간이 그래서(웃음) 한 2년 전 거 지금 들어보면 이미 진짜 옛날 것 같고.

피처링으로 참여한 이이언 씨의 ‘Don’t(그러지 마)’ 가사도 인상적이었어요. 파도의 색깔로 시작한 이야기가 조약돌로 끝나면서, 계속 시각적 이미지를 전달하는데 미술에 대한 관심 때문인가 싶기도 하고.

RM: 전 모르겠지만, 아마도 굉장히 반영돼 있을 거예요. 어떤 미술가가 “조약돌이 가장 완벽한 형태라고 생각한다.”는 글을 봤었어요. 암석이 수많은 우연과 사건들에 의해 닳고 닳아서 마지막으로 동글동글하게 만들어지는 어떤 형태. 원형도 타원도 아닌 것이 모서리 없이 깔끔하다면서 한참 조약돌을 미친 듯이 모았다는 글을 본 적이 있어요. 그리고 제가 이쾌대 선생님을 굉장히 좋아하는데, 선생님 도록 중 그 옛날 해방공간에서 활동하실 때 주고받았던 편지에 “엉키자 뭉치자 다투지 말자 그리고 내 나라 새 역사(役事)에 조약돌이 되자.” 그런 글이 있었어요. 1948년의 혼란스러운 정국 속에 살던 분이 조약돌이 되자고 할 때의 마음은 무엇이었을까, 동시에 되게 모던한 표현이라고 생각했어요. 그 말이 지금도 의미가 있다, 살아 있는 말이라는 생각이 들었어요. 그래서 그 두 사람의 조약돌이라는 단어가 저한테 새겨졌던 것 같아요.

상대적으로 큰 파도가 작은 조약돌의 이미지로 이어지고, ‘그대만 아는 그 이름 가져가지 마세요’, ’아무 들꽃은 싫어요’처럼 타인에 의해 정의되는 작은 존재에 대한 이야기로 끝맺는 흐름이 인상적이었어요.

RM: 맞아요. 재밌었어요. 사람의 관계가 이렇게 파도가 쓸려가는 것 같다는 생각이 든 적이 있는데, 그런 게 조약돌에 대한 생각과 합쳐져서 한꺼번에 나온 거 같아요. 예전에 바다 가서 생각하다 적어놨던 문장이 하나 있었어요. ‘파도에 색깔이라는 게 있을까. 그래서 사람들이 파도가 밀려온다라고 하면 어떤 파도를 얘기하는 걸까. 파란 파도랑 하얀 파도 중에 무슨 파도일까.’ 라는 생각을 하다 굉장히 감정 과잉이란 생각을 했지만(웃음) 그냥 그런 게 또 저더라고요. 그래서 그 말을, “파도의 색깔이 궁금하다.”라는 이 말 하나를 적어놓고 이언이 형이 준 음악을 듣는데 해무가 가득 낀 바다 같다는 생각이 들었어요. 그게 써놨던 문장하고 나름 공감각적으로 겹쳐져서 출발하니까 되게 쉬웠어요. 소위 말해서 ‘그분이 오시는’ 때 같은데(웃음) 이럴 때는 가사가 한 번에 나오거든요. 거의 1시간 반만에 가사가 나왔는데, 다른 가사도 생각해보다 결국 그걸로 갔어요.

그렇게 많은 생각들을 통해 RM 씨가 찾고 있는 건 뭘까요?

RM: 저는 결국 ‘나는 누구인가?’가 정말 중요하고, 내가 찾은 나를 표현하고 싶은데, 이게 맞나 싶어서 되게 고생하는 거 같아요. 그래서 ‘Bicycle’도 지금으로서는 제가 여태까지 제일 좋다고 생각하는 사람들을 모아서 낸 결론인 것 같아요. ‘Bicycle’ 같은 노래를 내면서라도 표현해야 하는, 뭐랄까 그냥 그게 저라는 촌놈에 대한, 제가 버릴 수 없는 저의 에센스인 것 같아요. 홍대 앞에서 공연을 시작한 제가 버릴 수 없는 저. 이게 내 에센스니까 이걸 표현하고 살리고 싶다기보다는 그냥 어쩔 수 없다는 거죠.(웃음)

어쨌든 자전거는 타야죠.

RM: 맞아요. 딱 그거예요.(웃음)

무단 전재 및 재배포 금지.

- 정국 “우리는 멈추면 안 된다고 생각해요”2021.07.26

- 제이홉 “저는 지금의 삶에 안주하지 않는 사람 같아요”2021.07.27

- 진 “그냥, 저를 좋아하는 사람들이 즐거웠으면 좋겠어요”2021.07.28

- 뷔 “제 것 하나를, 멋있는 걸 하나 완성시키고 싶은 마음”2021.07.29

- 슈가 “전 진짜 할 줄 아는 게 이거밖에 없어요”2021.07.31

- 지민 “이 힘든 상황에서 우리를 계속 응원하는 분들이 있어요”2021.08.01