『キアンの破天荒ゲストハウス』(Netflix)

チェ・ミンソ:キアン荘は少し、いや、かなり怪しい。人々が宿に簡単に入るのが嫌で作ったというキアン84(ウェブ漫画作家でタレント)印のゲストハウスの入り口には、ロッククライミングをしないと入れない。内部には「ジム」スペースと、巨大なバケツに水を張る形式の露天風呂、強制的に顔を合わせる休憩所など、生まれて初めて見るものでいっぱいだ。食事も怪しいのは同じだ。朝食は夕食をたくさん食べることで代用し、食事は買い出しがいらないレトルトカレーで済ませる。「今日は手で食べよう」というキアンの言葉に、チーム長JINとスタッフのチ・イェウンは驚愕するばかりだ。この怪しい空間の設計者キアンは、オーナーなのに宿泊客に食用油を「2本、いや1本」買ってきてくれるように頼む。宿泊客たちは「ゲストハウス、大変なことになりそう」という最初の評価を残すが、次第にこの空間の魅力にハマっていく。

破天荒の中心を支えているのは、「誰かに何かが起きるとどこからともなく現れる」お助けマンJINと、特有の人懐っこさで宿泊客たちの適応を助けるチ・イェウンだ。JINはスーパースターでありながら買い物から宿泊客の対応まで完璧な仕事人に、また子どもの救命胴衣まで着せるおじさんに変身する。「手様はいるのになんで足様はいないの?」(「ソンニム」はお客様という意味だが、ソンが手も意味するためそれを掛けて言ったジョーク)と、トレードマークのオヤジギャグも欠かさない。チ・イェウンはポールを上るのに連続して失敗し「天然ぶり」を発揮するが、船舶免許まで取得して、宿泊客たちを自らお出迎えするキアン荘の「第一印象」を担当する。宿泊客たちは舵を切るイェウンを見て不安がるが、すぐにイェウンが運転するバナナボートでスリルを楽しむ。イェウンにとってキアン84は「異世界の人」で、JINにとっては「犬がいて、猫がいて、キアンがいて」という表現のように未知の存在だ。だが、彼らは妥協することなく、キアンならではの独特な世界を守ろうと努力する。最初は「何、これ?」を連発し、ゲストハウスのルールに戸惑っていたスタッフたちも、いつの間にか宿泊客たちに滑り台の使用禁止と野外就寝の原則を徹底して守るように言うようになる。そして「どうやって3分でシャワーを浴びるの?」と驚愕していたJINは、いつの間にかキアンのようにコングクス(豆乳麺)を手で食べながら叫ぶ。「コングクスには砂糖だね!」。

「コンサートの歓声の中にいて、家に帰ると歓声は消えるけど、耳鳴りはずっとする。1〜2時間はじっと横になっているんだ」。しっかり者のようだったJINにも感情を吐露させる鬱陵島の海の前では、誰もが夢を見る。事情のない人はいない。オーナーのキアン84は宿泊客の話を一つ一つ聞く。親しみを込めて客の名前を呼び、彼らが帰る時には寂しさを隠せない。昆虫採集に夢中の大学生たちも、若い大工も、就活生4人組も、子どもたちと父親も、キアン荘に泊まるすべての人たちが再び休息を必要とするまで、「破天荒ゲストハウス」はいつでもその場所でひたすら彼らを待っているだろう。

『破果』(原題)

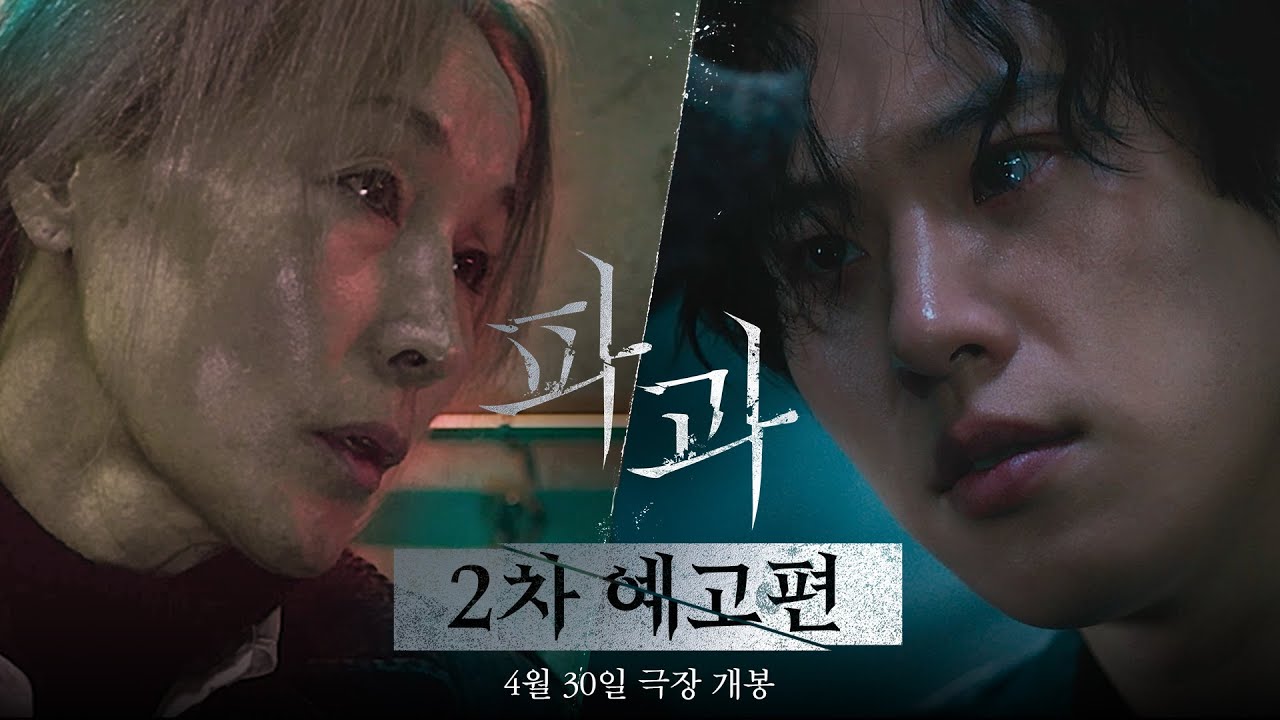

ペ・ドンミ(映画専門誌『シネ21』記者):チョガク(イ・ヘヨン)は60代の女性だ。白髪混じりの頭で地下鉄で聖書を読んでいたら、誰も気にしない存在だ。そんな彼女は実は殺し屋だ。それもとても優秀で冷徹な暗殺者だ。手に持った聖書の薄いページをめくると、命を奪うターゲットの写真が挟まれており、やがて人々の間に先端が鋭いかんざしで殺人を犯すシーンが登場する。この地下鉄のシーンは多くのことを語っている。チョガクは人で溢れる明るい地下鉄で誰かを刺し殺す大胆な暗殺者で、裏を返せば、誰もさほど気にしない存在だからこそ身を隠すことができる。そのおかげで、チョガクは長い間「神聖防疫」という奇妙な会社で働きながら、悪人たちを処理してきた。組織内でチョガクは「姉御」と呼ばれ、殺し屋たちに尊敬されていた。しかし、年月が経つにつれ、彼女にも大きな変化が起こる。手と顔が震える老人性疾患の症状が現れ、新たに神聖防疫に入ってきた若い殺し屋トゥウ(キム・ソンチョル)はやたらとチョガクを挑発し始める。

プロの殺し屋組織と老齢の暗殺者。ここまで読んで、『ジョン・ウィック』シリーズを思い浮かべたかもしれない。しかし、『破果』は『ジョン・ウィック』より多くのレイヤーをびっしりと持つ作品であり、それを可能にする存在はイ・ヘヨンという偉大な女優だ。パーキンソン病のように手と顔を微かに震わせながらも、目つきはますます鋭さを漂わせ、女優特有の魅惑的な声で相手に向かって、「誰に殺されるかがが重要ではない。なぜ死ぬかが重要だ」とか「私たちは壊れて消える存在だ」と言う時には、常に死とともにある者の超然とした雰囲気まで伝わってくる。殺し屋を題材にした映画なだけに、女優イ・ヘヨンは数多くの格闘シーンと銃撃アクションのシーンをこなすのだが、映画技術により多くのことを作り出すことができる時代に、彼女がその年齢の肉体で伝えるアクションシーンは、かえってより苦しくつらい戦いとして迫ってくる。彼女は『破果』という映画的創造力を現実化できる唯一の俳優ではないだろうか。韓国の天才映画監督イ・マンヒの娘という修飾語を長い間つけられてきた彼女だが、今や彼女自身の天才性として崇拝すべき時だ。

「Indigo」(Spotifyプレイリスト)

ソ・ソンドク(ポピュラー音楽評論家):この数年ビルボードHOT100チャートで、カントリーはポップス、ヒップホップ/ラップとともに主要なジャンルになってきている。もちろんすべてのジャンルは固有の市場の中で人気と発展を享受している。その過程でジャンル全体の人気が上がり下がりするのも歴史の一部だ。しかし、2000年代のかなりの期間、若い世代はカントリーとひときわ距離を置いていた。その世代がこのジャンルの背景を成す文化的保守性、創作者と聴衆の非寛容的な態度に拒否感を抱いたという分析もある。この説明が説得力を持つ理由の一つは、同じ時期にカントリーの代案とされていた嗜好も発展しなかったからだ。それは、カントリーの作法、ボーカルスタイル、歌詞のテーマなど、つまり「農場感」と呼ばれるこのジャンルの典型に対する好き嫌いがすべてであれば起こり得ないことだ。例えば、ジョニー・キャッシュやロレッタ・リンといった古典的な時代のカントリーアーティストが、現在では失われた真正性という側面から再評価されたり、オルタナティブカントリー(オルトカントリー)、アメリカーナ、ルーツ、グリーングラスのように、音楽的情緒、ジャンルの根源などを共有していながらも、その裾野を広げた例は絶えない。

一方2020年前後から見られる主流のカントリーの人気は、それなりのストーリーを持っている。リル・ナズ・Xの「Old Town Road」に代表されるジャンルのクロスオーバー、ケイシー・マスグレイヴス、ブランディ・カーライル、オーヴィル・ペック、ヨラ、ジミン・アレンなどの台頭が示す性別、性的指向、人種の観点での広がり、ストリーミングの増加とSNSの積極的活用により新しい世代にアプローチする方法を探る努力などがすべて混ざって起きたことだ。そこに、フォーク/ヒップホップなどのサウンドの拡大を狙うジャック・ブライアン、ノア・カーン、モーガン・ウォーレン、ルーク・コムズのような現代カントリーアーティストや、ポスト・マローンやビヨンセのような大物アーティストはもちろん、シャブージーのような成功事例を含む既存のアーティストのカントリーへの転換が出合う。

Spotifyの「INDIGO」は、そのすべての流れを捉えようとするプレイリスト視点の試みだ。まだカントリーに馴染みがなければ、こうお勧めしたい。カントリーに馴染む必要はない。「農場感」は事実だ。だがカントリーまたは「農場感」という広いキーワードの中に、どれほど多様で複雑な生態系が存在するのかを見てみることは、試みる価値がある。プレイリストはあなたの探検と発見を手助けしてくれる。今回は「INDIGO」だ。

- KBO開幕とともに帰ってきた『野球代表者』シーズン22025.04.25

- 低速老化で加速の時代に立ち向かう2025.04.18

- 『アドレセンス』、今の10代の現実を直視せよ2025.04.11