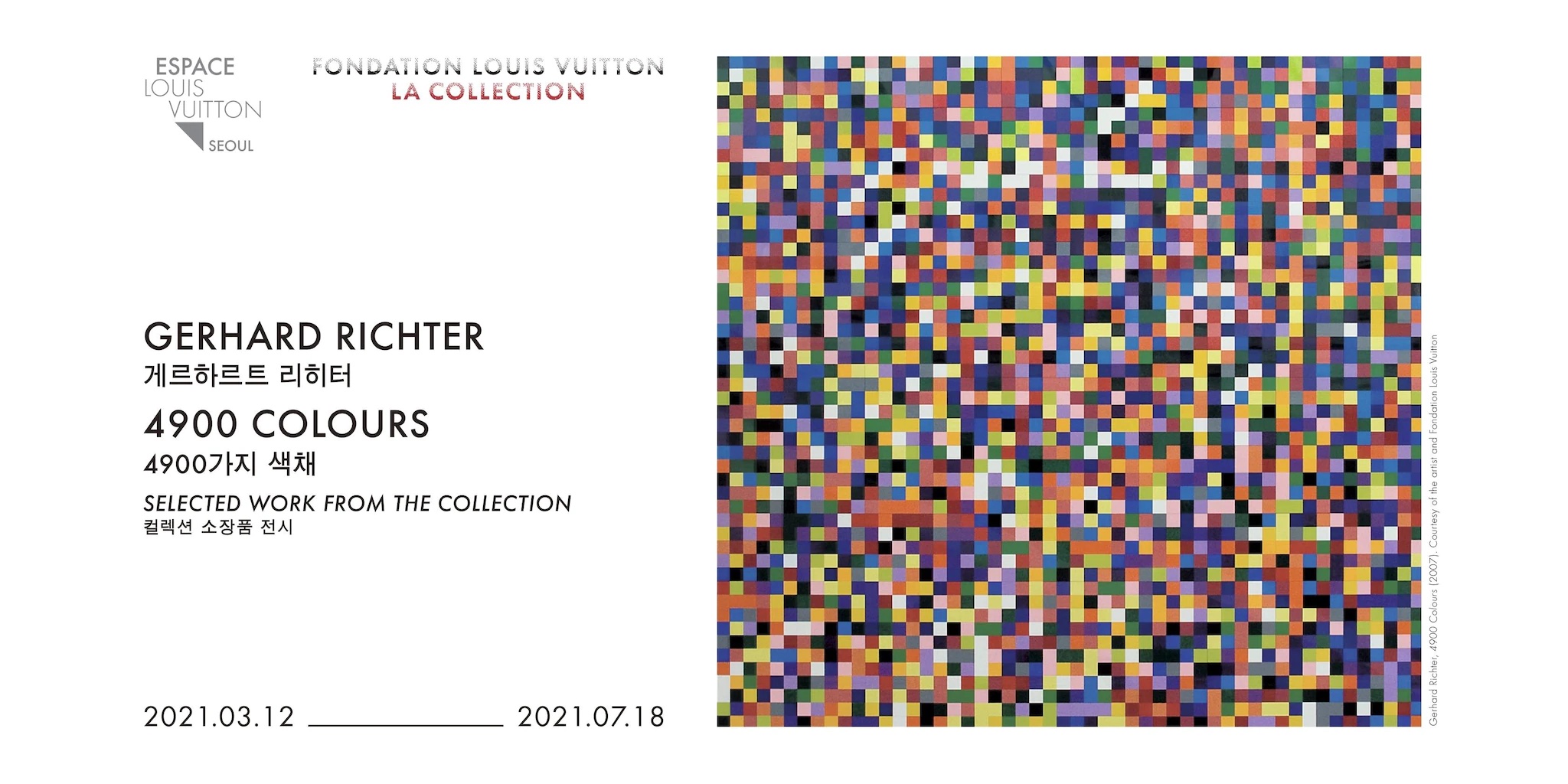

ルイ・ヴィトン財団美術館のコレクションを世界各地に紹介する『壁を越えて(Hors-les-murs)』プロジェクトの一環として、ゲルハルト・リヒターの『4900 Colours』バージョン9が韓国で初公開された。エスパス ルイ・ヴィトン ソウルで開催されている今回の展示は、現代建築の巨匠フランク・ゲーリーが設計した建築物で、ヨーロッパ現代美術史に大きな役割を果たしている巨匠ゲルハルト・リヒターの作品を鑑賞できるという点でも、意味のある作品鑑賞の機会となるだろう。

フランク・ゲーリーの作品らしいユニークさを見せる建物の存在感は、展示が行われている4階の展示室でも感じられる。そのアイデンティティは、展示会場の一面を大きく占めるガラス窓からふり注ぐ自然光が、作品とともに空間を満たし作り出す空気感を体験できるよう誘導する。光から色のスペクトルを抽出したような『4900 Colours』は、リヒターがプログラムを使用し配置したもので、人の主観が介入していないため、同等の階層の色彩を持つと言う。リヒターは、作品制作過程で産業用のペイント色見本からインスピレーションを得たと言及しており、彼が依頼されたケルン大聖堂のステンドグラスの復旧作業でもこのようなプロセスを使用した。神聖さの再現であるステンドグラスと、ペイント色見本という不思議なつながりは、伝統と時代の流れを適切に交差させ、使用してきたリヒターの作品世界をよく表している事例だ。中世の時代から光を発する光源は「ルクス(lux)」、その光源に由来し空間を照らす光は「ルーメン(lumen)」と呼んでおり、宝石の光彩は「スプレンドール(splendor)」と言っていたが、それは光に対する関心とさまざまな概念を示している。そのような呼称を作品に当てはめてみると、ステンドグラスは、ルクスを人々の感性に訴えるルーメンに置き換えることができるものであり、作品の「カラーチャート」で認識される光は、ルクスをさらに可視的なスプレンドールとして物質化させ、提示するものであるため、結局その光の本質は一つとなる。そのようなリヒターの作品は、異質とも言える領域を交差、衝突させ、それぞれの特徴を最大限に引き出すことにより、絵画の世界で新たな挑戦を続けてきたことで評価されている。

リヒターはドイツ新表現主義が盛んだった時期を経験しながらも、自分だけのスタイルを開拓してきた。東ドイツの社会主義体制の下、美術を始めた彼だったが、社会主義リアリズムを拒否し、西ドイツに渡って本格的な作品活動を始めたほど、芸術に対する迷いがなかった。自由な社会でアメリカのポップアートに接した彼は、その当時写真芸術の台頭により揺らいでいた絵画の意味と本質に挑戦し、「リヒター・ブラー」という独自のスタイルを作り出すことになる。絵画と写真の特徴を融合し作り出した彼の作品は、リアルなイメージと光のコントラストにより写真を連想させながらも、対象の輪郭をすべて消してしまうことにより、絵画的効果に帰結する。イメージを表現しながらも、輪郭がなく、同一の階層を持った画面が、現在のリヒターが語る上下関係のない色彩につながってきているのだ。

若い頃から写真と絵画の間で、絶えず芸術に対する疑問を投げかけてきたリヒターは、今、還元的な要素である色に集中している。色は私たちが目で認識できるすべてのものに存在し、世界を構成しているため、彼は最近の作品で上下関係のない平等な色彩を見せようとしている。平等は今の私たちの社会が追求する最も重要な価値であるため、作品と関連づけて鑑賞すれば、より大きな意味を持って迫ってくるだろう。同時にリヒターは鑑賞者に、各自の視線で『4900 Colors』を鑑賞せよという言葉を忘れなかった。その視線の中に私たちは、それぞれ異なる個性を受け入れながらも共存する、この社会の目指すところを発見することができるだろう。

-

©️ Espace Louis Vuitton Seoul

©️ Espace Louis Vuitton Seoul

トリビア

ドイツ新表現主義

第二次世界大戦後のドイツにおいて、民族性に根ざし、1970〜80年代に展開された美術運動である。全世界の表現主義の傾向において、主導的な役割を果たしており、形式より内容に注目した。再現する役割としての形象から抜け出し、人間の内面に照明を当てる表現手段としての形象を追求し、表現主義の伝統に基盤をおいていた。代表的な作家に、ゲオルグ・バゼリッツ、アンゼルム・キーファー、イェルク・イメンドルフなどがいる。

無断転載及び再配布禁止

- [NoW] アンディ・ウォーホルにつながるパーティー会場2021.04.09

- [NoW] LEE BUL:Beginning2021.05.07

- [NoW] ピカソの永遠の情熱2021.06.04