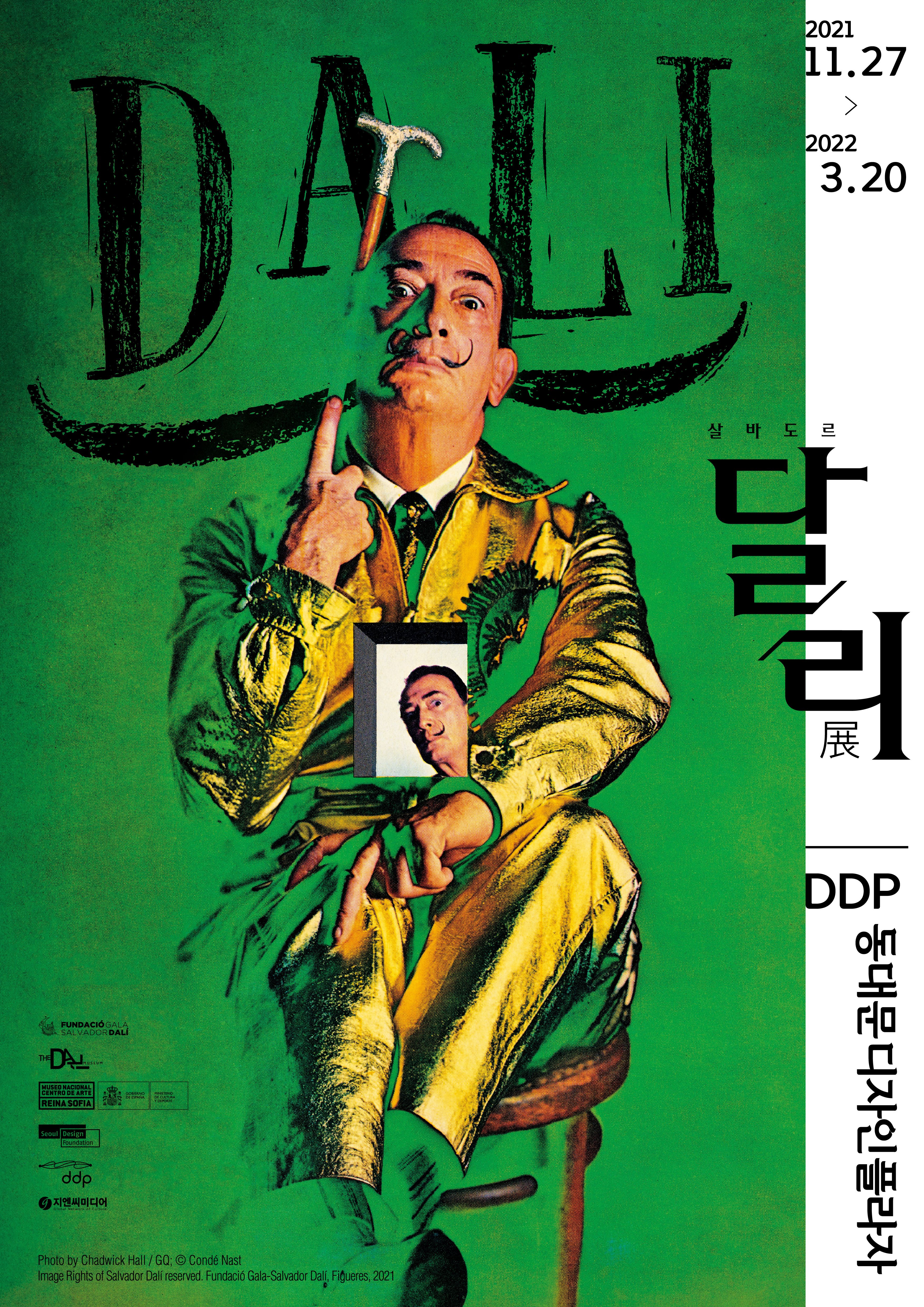

현실의 경계를 무너뜨리는 듯한 작품들로 우리에게 익숙한, 스페인 초현실주의의 거장 살바도르 달리(Salvador Dali)의 국내 최초 대규모 회고전이 오는 11월 동대문디자인플라자에서 개최된다. 살바도르 달리 재단과의 협업으로 진행된 이번 전시는 다방면에서 영감을 표출한 달리의 예술 세계와 행적을 소개한다. 이에 전시 관람에 앞서 친숙하면서도 난해하게 보일 수 있는 달리와 가까워지는 시간을 가지려 한다.

작품에서뿐만 아니라 트레이드마크인 콧수염과 강렬한 표정으로도 연상되는 살바도르 달리는, 그의 개성 있는 모습만큼이나 남다른 생각과 행동으로 성장기를 보냈다. 스스로를 천재라고 자부하며 자신의 삶도 예술이라 여겼던 달리는, 마드리드 왕립 미술학교에서도 배울 것이 없다는 이유로 수업에 불성실한 모습을 보여주다 퇴학을 당하기도 했다. 그러나 곧바로 개인전을 성황리에 진행시키며 작가로서 성공적인 시작을 열었다. 그 후 파리로 향한 달리는 동향이었던 호안 미로의 소개로 앙드레 브르통, 르네 마그리트, 막스 에른스트 등 초현실주의 예술가들과 교류하며 명성을 쌓는다. 마르크스주의를 거부하고 초현실주의 그룹과 결별한 이후에도 자신이 곧 초현실주의자라고 말하며 독자적인 작업 세계를 이어나가게 된다. 미국으로 활동지를 옮긴 뒤에도 큰 인기를 얻게 되었고, 종교화, 영화, 집필, 조각 등 다방면에서 뛰어난 재능을 발휘하며 활발한 예술 활동을 보여주었다.

많은 분야의 족적을 남긴 살바도르 달리지만, 그를 대표하는 것은 역시 초현실주의 작품들일 것이다. 자신만의 초현실주의를 정립하려 했던 달리는 본인의 작업 방식을 ‘편집증적 비평 방법’이라고 칭하며, 그것이 정신착란을 연상시키는 비이성적 인식의 표현법이라고 이야기한다. 다양한 주제로 꿈의 이미지들을 편집하고 그가 지닌 강박증과 환상들이 결합되어, 무의식과 현실이 혼재된 새로운 작품을 구현해냈다.

그의 대표작으로 평가받는 ‘기억의 지속’에서는 회화적 언어로 우리에게 초현실주의를 매력적으로 전달한다. 녹아내리는 듯한 시계로 유명한 이 작품은 단순히 작가의 상상력만을 보여주는 것이 아니라, 화면의 대상들로 하여금 테마와 기물의 상징성을 찾아보는 것에도 많은 의미를 담고 있다. 단단한 사물인 시계가 흐물흐물한 치즈와 같은 형태로 표현된 부분에서 그가 자주 사용하던 이중 이미지(Double Image) 기법을 찾아볼 수 있다. 이중 이미지란 꿈이나 환각으로부터 유래된 것으로, 한 사물이 다른 사물과 겹쳐 보이거나 다른 것으로 보이는 망상을 표현하여 다중의 효과를 유도하는 방법이다. 달리는 작업에서 이 효과를 자주 사용해 사실적이고 구체적인 대상이 표현되더라도 비현실적으로 보이게 만들었다. 그 외에도 시계가 걸려 있는 올리브나무는 본래 평화와 희망을 상징하지만 말라죽었으며, 시계에 들끓는 개미들은 죽음과 부패의 상징으로 작품에서 유한한 시간성과 죽음을 내포하게 된다. 그 외에도 무의식과 편집증의 다양한 정신 세계가 결합된 듯한 캔버스는 프로이트적 잠재의식을 떠올리게 하며, 많은 분야에서 관심의 대상으로 큰 인기를 끌었다. 뿐만 아니라 달리는 순수 예술에서의 성공을 넘어서, 영화감독 루이스 부뉴엘과 ‘안달루시아의 개’, 알프레드 히치콕과 ‘백색의 공포’로 협업하기도 하였으며, 누구나 잘 알고 있는 츄파춥스의 로고를 제작하는 등 시각 영역 전방위로 자신의 작품들을 남겼다.

이처럼 자신의 삶 또한 예술의 일부로 여겼던 달리는 예술에 대한 확고한 신념과 천재성으로, 누구나 인정하는 거장으로 기억되고 있다. 그러므로 이번 전시에서 작품으로 접할 살바도르 달리의 꿈과 세계의 환상은 여전히 우리에게 시대를 넘어 예술적 영감을 불어넣어주는 매력적인 경험으로 다가올 것이다.

-

© 인터파크 티켓

© 인터파크 티켓

TRIVIA

지그문트 프로이트(Sigmund Freud)

오스트리아의 생리학자로 정신분석학의 창시자이다. 무의식 이론을 제시하여 많은 이론가들에게 사상적 영향을 주었다. 그는 인간의 의식 이면에는 방대한 무의식의 영역이 존재하며, 인간의 행위가 무의식의 영향을 크게 받는다고 주장했다. 꿈의 분석과 심리학 실험을 통하여 무의식의 존재와 그 양상을 증명하려 했다.

무단 전재 및 재배포 금지.

- [NoW] 앤디 워홀에게 가는 파티장2021.04.09

- [NoW] 이불 : 시작2021.05.07

- [NoW] 피카소의 영원한 열정2021.06.04

- [NoW] 리히터의 색과 빛2021.07.02

- [NoW] 뱅크시의 자유, 평화, 정의2021.07.30

- [NoW] 이건희 컬렉션 특별전 웰컴 홈 향연2021.08.27

- [NoW] 앨리스 달튼 브라운2021.09.24