서태지가 고유명사로 소비되지 않는 세상이 새삼 낯설다. 아마 서태지가 ‘요즘 젊은것들’과 동일시되던, ‘문화 대통령’이라는 별명으로 불리던 시절을 살아온 사람이라면 누구나 그럴 것이다. 1992년 3월 23일 세상에 나온 서태지와 아이들의 1집 ‘난 알아요”는 단순한 대중가요 앨범 그 이상의 가치였다. 장르가 어떻고 유사성이 어떻고 하는 이야기들은 시대와 세대가 한꺼번에 혼합된 거대한 용광로 같은 앨범이 내뿜는 열기 앞에 맥없이 스러졌다. 기성세대는 알아들을 수 없는 음악, 우리끼리만 공감할 수 있는 가사, 고등학교를 자퇴하고 헤비메탈 밴드 시나위의 베이스로 처음 음악 활동을 시작한 반항적인 이력까지 그를 둘러싼 모든 것이 과거와 현재 사이에 선을 그었다.

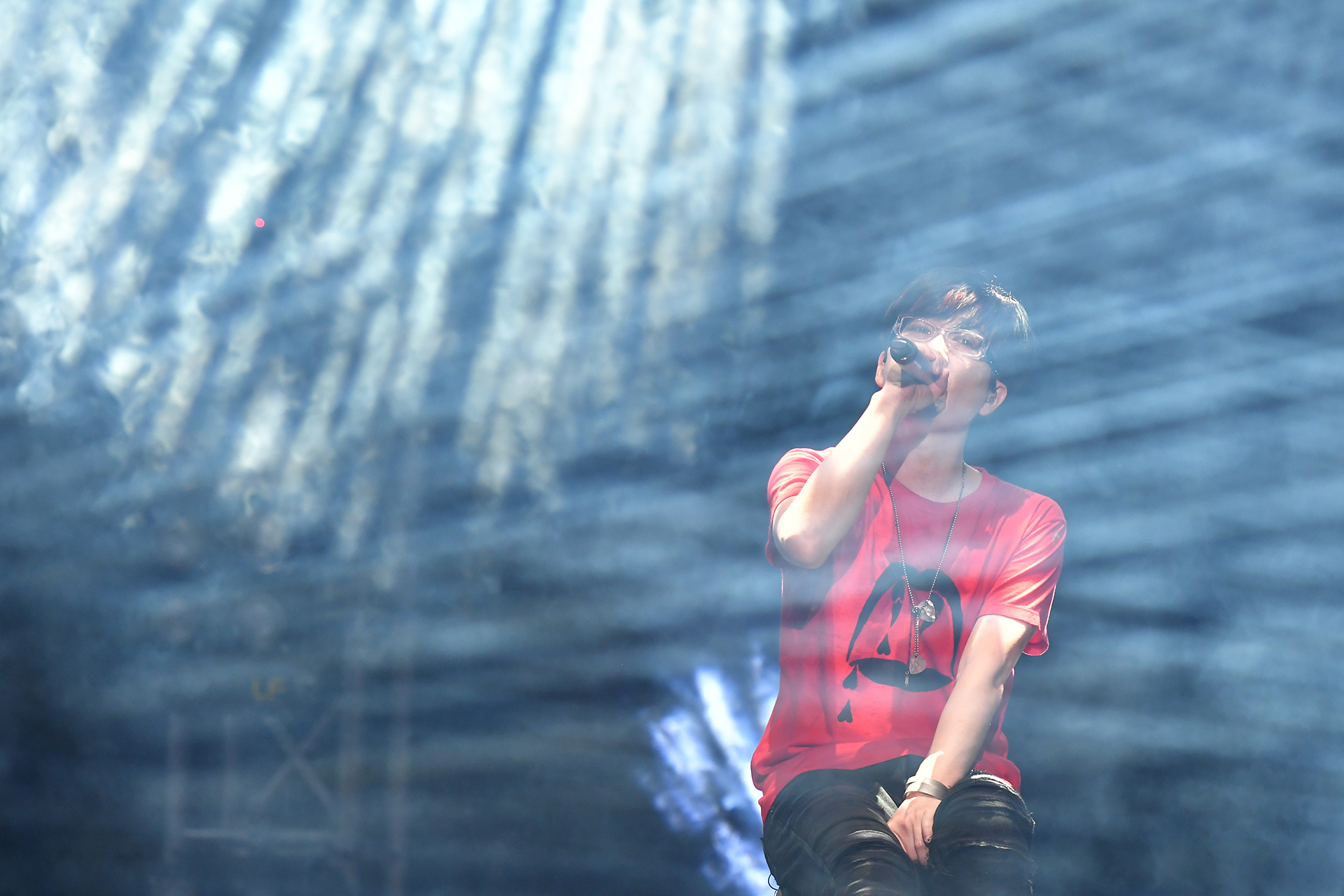

1990년대, ‘서태지’라는 세 글자는 단순한 음악가의 이름이 아닌 한 세대와 시대를 대표하는 이름표였다. 그러나 각종 담론의 중심에 그의 이름을 놓고자 하는 글쟁이들의 욕망과 K-팝 팬덤의 원조로 자주 언급되는 팬들의 뜨거운 함성에 정작 그의 음악에 대한 이야기가 종종 사라졌다. 오는 31일 열리는 ‘2022 Weverse Con[New Era]’에서 서태지의 트리뷰트 무대가 예고된 이때, 서태지와 아이들 그룹 명의로 4장, 서태지 이름으로 5장의 정규 앨범 가운데 서태지 음악의 정서와 스타일을 가장 잘 살펴볼 수 있는 6곡을 준비했다.

서태지와 아이들 – 하여가(何如歌) ‘Seotaiji And Boys II’ (1993)

‘하여가’는 말 그대로 ‘난장(亂場)’이었다. 첫 앨범의 ‘난 알아요’가 ‘이런 아이들이 있다.’는 예고장이었다면, ‘하여가’는 ‘그런 아이들이 세상을 평정하러 왔다.’는 거침없는 도전장이었다. ‘랩 댄스’라는 새로운 문물을 접하게 했지만 그래도 아직은 기존 가요 문법으로 최소한의 이해는 할 수 있었던 ‘난 알아요’에 비해 ‘하여가’는 시작부터 거침이 없었다. 묵직하게 들어가는 기타 리프와 스크래칭, 김종서의 시원한 샤우팅에 정신이 혼미한 사이, 뭐라고 하는지 도무지 한 번에 알아들을 수 없는 독특한 플로우의 랩이 쉼 없이 쏟아졌다. 이후 각종 음악 장르를 거침없이 오간 그의 음악 여정을 생각하면 일견 당연하게 느껴지지만, 당시만 해도 전통악기 태평소의 등장에 곡 분위기에 비해 사뭇 이질적으로 들리는 서태지의 어이없이 산뜻한 보컬, 무대 위 하이라이트를 채우는 힙합 댄스까지 그야말로 ‘새로운 차원의 문이 열렸다.’는 말이 과하지 않은 한 곡이었다. 요즘 말로 하자면 ‘우린 이걸 K-팝이라고 부르기로 했어요.’랄까.

서태지와 아이들 - Come Back Home ‘Seotaiji And Boys IV’ (1995)

이제 와 생각해보면 서태지의 음악이 1990년대에 몰고 온 커다란 반향은 그의 음악을 듣는 사람만이 아닌 음악을 만드는 서태지라는 개인에게도 절대 쉽지 않은 요동이 아니었을까 싶다. 데뷔작으로 만들어진 ‘세대’를 대변하는 가수라는 이미지는 앨범을 거치며 대한민국 교육 현실에 대한 비판(‘교실 이데아’), 조국 통일에 대한 염원(‘발해를 꿈꾸며’) 등의 테마로 구체적인 형상을 잡아 나갔다. 서서히 구축된 ‘시대’와 호흡하는 가수라는 이미지는 4집 타이틀 곡 ‘Come Back Home’으로 정점을 찍었다. 노래는 흥행했고 노래를 듣고 가출 청소년이 집으로 돌아왔다는 훈훈한 미담이 전해지기도 했지만, 그의 음악에 ‘음악’보다 ‘사회’ 프레임이 크게 씌워지기 시작한 것도 이즈음이었다. 또한 ‘Come Back Home’은 지금까지 전설처럼 내려오는 그의 사회적 영향력과 함께 당대를 대표하는 스타일 아이콘이었던 서태지의 영향력도 정점에 이른 시기였다. 앨범마다 변하는 음악만큼이나 다양한 패션 스타일을 선보인 그는 4집 활동 기간 동안 당시 국내에 막 소개되었던 스노보드 패션을 힙합 스타일로 소화하며 화제를 모으기도 했다. 그로 인해 스노보드 문화가 국내에 빠르게 정착했다 해도 과언은 아니다.

서태지와 아이들 - 내 모든것 ‘Seotaiji And Boys’ (1992)

서태지 음악의 정수를 한 단어로 끄집어내기는 좀처럼 힘들다. 특히 장르적으로 그렇다. 그룹에서 솔로 시절까지 워낙 다양한 장르를 마치 수집하듯 들려줬던 부류의 음악가였기 때문이다. 그렇다면 정서적인 부분에서 접근해보면 어떨까. 많은 이들이 놓치고 있는 서태지의 진짜 음악적 재능은 서정 어린 특유의 감수성과 살아 있는 멜로디 감각에서 비롯된다. 시간이 지나도 여전히 사랑받는 서태지표 발라드 ‘너에게’, 그룹의 마지막을 예감하게 한 ‘Good Bye’ 앞에 개인적인 욕심을 더해 ‘내 모든것’을 앞세워 본다. 노래가 진행되는 내내 여린 목소리로 노래하던 서태지의 목소리 뒤로 ‘아이들’의 랩이 끝난 뒤 ‘기타!’라는 호명과 함께 기타 솔로가 폭포수처럼 쏟아져 내린다. 이렇듯 극적인 연출이 주는 카타르시스는 지금의 K-팝까지 연결되는, 종종 ‘과잉’으로 언급되는 한국 대중음악의 어떤 특징을 집약적으로 보여주는 순간이기도 하다. 서태지라는 이름을 뒤덮은 화려한 휘장을 걷어내고 나면, 결국 이런 것들이 가장 마지막에 남는다.

서태지와 아이들 - 우리들만의 추억 ‘Seotaiji And Boys II’ (1993)

서태지는 곡을 만드는 사람이기도 하지만, 그 곡을 직접 부르는 사람이기도 하다. 좋은 싱어송라이터의 자질은 자신의 목소리가 가진 장단점을 확실히 아는 것이고, 서태지는 그 부분에 있어서만큼은 확실한 취향을 가지고 있었다. 앞서 멜로디 감각에 대한 이야기를 언급했는데, 서태지는 자신의 목소리가 가장 매력적으로 들릴 수 있는 멜로디와 감성을 무척 영민하게 알고 있는 작곡가였다. 평균적인 남성 보컬에 비해 높고 곱고 맑은 톤을 가진 서태지의 목소리는 (자신의 야망과는 상관없이) 투명한 멜로디와 붙을 때 가장 돋보였다. 그와 떼어 생각할 수 없는, 팬들과 함께하는 반짝이는 순간을 꾹꾹 눌러 담은 ‘우리들만의 추억’이 그래서 더 빛난다.

서태지 – Take Five ‘Seo Tai Ji’ (1998)

서태지와 아이들이 해체한 뒤 이어진 서태지 솔로 활동은, 한마디로 ‘서태지 하고 싶은 거 다 해!’였다. 그룹 시절에도 세상과 단절된 환경에서 음악 작업을 하는 것으로 유명했던 그는 솔로 활동을 시작하면서부터는 더욱더 적극적으로 자신만의 세계로 파고들었다. 솔로 1집이자 서태지 5집으로 불리기도 하는 앨범은 타이틀에서 곡명까지 별다른 제목 없이 그저 ‘Seo Tai Ji’라는 이름과 ‘Take’와 숫자로 나뉜 트랙만 담겨 있었다. 발매 당시 타이틀 곡은 TV라는 단어를 중심으로 한 온통 추상적인 노랫말과 끈적한 무드가 이끄는 ‘Take Two’였지만, 직관적인 자세로 ‘자유’를 노래한 ‘Take Five’가 더 좋은 반응을 얻었다. 서태지와 아이들 해체 이후 그가 얻고자 했던 시간들에 대한 솔직한 마음을 유추할 수 있는 곡이다.

서태지 – Moai ‘Seotaiji 8th Atomos’ (2009)

하고 싶은 걸 했고, 앨범 발매 간격이 조금씩 멀어지긴 했어도 ‘울트라맨이야’(2000), ‘로보트’(2004) 등을 발표하며 꾸준히 활동해 나가던 서태지에게도 고민은 있었다. 노래 ‘Moai’는 그룹 시절보다 마니악해진 음악과 활동 방식으로 대중과 점차 멀어지고 있던 그가 여러 의미에서 다시 한 번 세상과의 조우를 시도한 노래다. 휴대폰 CF에 출연해 “근데 아저씨는 누구세요?”라는, 당시 아역 배우였던 심은경에게 무심하게 무시받는 장면을 통해 오히려 그에게 주어져 있던 무거운 존재감을 가볍고 위트 있게 깨뜨리던 그의 모습은 노래 ‘Moai’에서도 그대로 담겨 있다. 강박적으로 쪼개지는 비트와 자유를 노래할 때 가장 행복하게 들리는 서태지 목소리의 조화가 묘한 감상을 전하는 곡이기도 하다.

무단 전재 및 재배포 금지.