지난 2월 22일, 영국은 코로나19 록다운 완화 계획을 발표했다. 오미크론 변이 유행이 진정 추세를 보이는 만큼, 다시 한 번 정상화를 겨냥하는 셈이다. 정상화 계획은 음악 공연 재개를 포함한다. 5월 17일부터 일정 조건을 만족하는 경우, 실내는 최대 4,000명, 야외는 최대 1만 명 규모의 공연 개최가 가능하다. 6월 21일부터는 모든 제한을 없앨 예정이며, 모든 공연이 가능하다. 물론 코로나19의 유행 상황에 따라 언제든지 바뀔 수 있다. 영국을 시작으로 유럽의 다른 국가도 비슷한 완화 계획을 내놓을 것으로 보인다. 미국의 경우 주별로 차이가 있지만 작년 여름부터 백신 접종/음성 증명과 마스크 착용 의무화를 조건으로 대부분의 실내 이벤트가 가능했다. 3월 전후로는 마스크 의무화를 없애는 단계에 들어갔다. 당장 4월에 예정된 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌은 코로나19에 관한 어떤 제한 규정도 두지 않을 예정이다.

요컨대 세상은 코로나19에 대한 ‘엔데믹 시대’를 기대한다. 코로나19에 가장 심각한 타격을 입은 분야 중 하나인 공연계는 특히 그렇다. 물론 앞으로도 오랫동안 코로나19는 많은 공연을 위협할 것이다. 최근 에디 베더의 사례처럼, 공연 관계자의 감염 이슈로 공연이 취소 또는 연기될 가능성은 여전하다. 그럼에도 불구하고 할 수 있는 것과 아닌 것의 차이는 크다. 특히 투어가 생계 수단이자 음악을 계속할 수 있는 재정적 기반이 되는 대부분의 아티스트에게는 생존의 문제다. 온라인 공연을 비롯한 팬데믹 시대의 다양한 시도는 그 자체로 의미가 있었지만, 전통적인 공연의 완전한 대안은 아니다. 추가적인 수익 아이디어는 될 수 있지만, 그조차도 현장 공연을 한다는 전제를 깔고 있다.

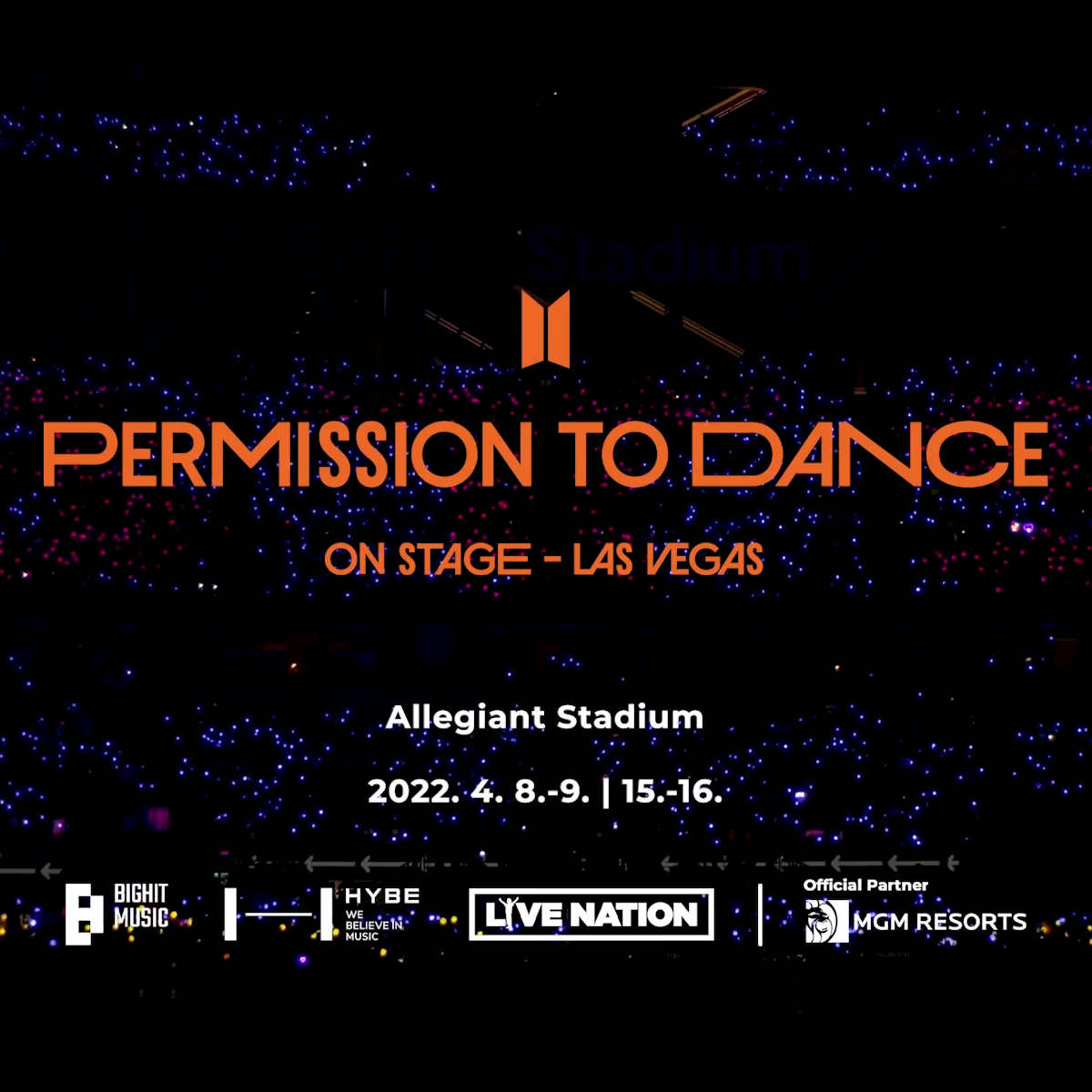

물론 공연계가 팬데믹 이전과 완전히 같을 것이라 전망하지는 않는다. 현재 가장 현실화된 고민은 대형 아티스트에 대한 것이다. 이들은 관객 모집 능력이 매우 크다. 동시에 대규모 공연에 따라 상당한 자본이 투입된다. 그만큼 코로나19로 인한 만약의 사태에 위험 부담도 크다. 여러 대륙과 국가를 대상으로 하는 글로벌 투어는 이 모든 문제를 가중시킨다. 이로 인해 아티스트가 소수의 장소에서 장기간 공연을 하고 관객이 공연을 찾는, 레지던시 형태가 대안으로 제시되고 있다. 미국에서 가장 눈에 띄는 것은 라스베이거스 레지던시다. 셀린 디온의 전설적인 레지던시 이후 라스베이거스는 이른바 ‘코끼리 무덤’이라는 오명을 벗은 지 오래지만, 최근에는 더 화려하다. 2022년 라스베이거스에서는 케이티 페리, 캐리 언더우드, 레이디 가가, 실크 소닉, 아델, 스팅 등이 짧게는 몇 주, 길게는 몇 달에 걸쳐 공연한다. 오랜 경력의 아티스트가 고전 카탈로그를 펼치는 공연이 아니라, 새로운 음악을 선보이는 투어를 떠날 법한 아티스트가 레지던시를 택하고 있다. 이 고민은 대중음악에만 머물지 않는다. 미국와 유럽의 대형 오케스트라도 같은 이유에서 비슷한 대안을 모색 중이다. 앞으로 뉴욕 필하모닉 공연을 보려면 상하이로 가야 할 수도 있다.

한국은 전면적인 록다운 없이 코로나19 상황을 버텼고, 현재도 대부분의 공연은 각종 방역 수칙을 준수하는 범위에서 운영 중이다. 하지만 아시아 시장 또는 그 너머를 바라보는 한국 아티스트에게는 상황이 훨씬 어렵고 복잡하다. LA, 서울, 라스베이거스를 오가는 방탄소년단이 있다면, 다른 아시아 시장에서 기회를 놓치고 있는 다른 아티스트도 있다는 뜻이다. 그런 의미에서 서울의 상황만으로 K-팝 공연 시장을 정상이라고 할 수는 없다. 하지만 결국 시장이 다시 열릴 것은 자명하다. 누군가는 준비되어 있을 것이고, 우리는 멀지 않은 미래에 그 결과를 볼 것이다.

무단 전재 및 재배포 금지.