‘차린건 쥐뿔도 없지만’

최지은(작가): “법의 테두리 안에서 하고 싶은 것 다 하고 살라.”는 유재석의 말을 받들어 ‘합법적 망나니’의 길을 가기로 한 스물한 살 이영지가 집에 손님을 초대해 함께 술을 마시며 이야기 나눈다. 벽에 두른 대나무 발은 곧 떨어질 듯 엉성하고, 달걀말이 하나 만드는 데도 우당탕탕 난리지만 이 프로그램은 ‘문명특급’에 이어 K-팝 팬들이 눈여겨볼 수밖에 없는 토크쇼로 자리 잡는 중이다. 누굴 만나든 어색함 없이 대화를 이어나갈 수 있고, 상대가 민망하지 않게 칭찬하거나 위로를 건넬 수 있는 것은 영지가 가진 특별한 재능이다. 유쾌하게 분위기를 띄우는 한편 동료 연예인들의 고민과 고충을 기민하게 이해하고 그들이 속마음을 털어놓도록 판을 깔아주는 영지 덕분에, 초대 손님의 팬은 물론 그들에 관해 잘 모르는 시청자에게도 이 술자리는 구경하는 재미가 있다. 니플 패치의 종류와 성능에 관해 진지하게 설명해주는 선미, 술 게임을 하다 취해 울며 소속사에 대한 사랑을 고백하다가 언제 그랬냐는 듯 쩌렁쩌렁하게 노래 부르기 게임에 뛰어드는 호시의 모습을 여기가 아니면 어디서 볼 수 있을까? 영지의 간이 오래오래 건강하길 바랄 뿐이다.

‘한산: 용의 출현’

임수연 (‘씨네21’ 기자): 이순신 3부작의 두 번째 작품 ‘한산: 용의 출현’은 시기상으로 전작 ‘명량’보다 5년 앞선 한산대첩을 다룬다. 1592년 임진왜란 발발 이후 이순신이라는 ‘용의 출현’이 어떻게 가능할 수 있었는지 일종의 프리퀄로서 접근하고 있다. 때문에 ‘명량’과는 달리 전투 자체의 스펙터클 이전에 주변 캐릭터와의 관계를 꼼꼼하게 상상하고 이순신의 묘략이 어떻게 가능했는지 공들여 설명하는 접근법을 취한다. 이순신(박해일)과 왜군 장수 와키자카(변요한)가 서로 첩자를 보내 상대의 계획을 간파하며 전투를 준비하는 전반부가 스파이물의 문법에 가깝다는 것도 흥미로운 지점이다. 특히 왜군 장수 와키자카가 파악한 만큼만 이순신의 전술을 노출하고 결정적인 정보는 숨기는 플롯은 ‘역사가 스포일러’인 영화에 영리하게 긴장감을 불어넣는다. 무엇보다 ‘한산: 용의 출현’은 관객이 원하는 것을 보여주는 여름 성수기 블록버스터로서 제 역할을 한다. 약점을 개선한 거북선의 묵직한 파괴감, 학익진 전술의 위력을 보여주는 절묘한 타이밍은 거의 ‘범죄도시’ 시리즈의 마동석이 악인을 응징할 때의 카타르시스에 견줄 만하다. ‘노량: 죽음의 바다’로 마무리될 이순신 트릴로지의 핵심 뼈대를 구축하는 데 성공한 속편.

‘없었던 일로’ - 헤이즈

서성덕(음악평론가): 언젠가부터 노래 가사는 다양한 이유로 조금 불편하다. 노래 속 화자의 상대방이 아니라 청취자인 나를 흠칫 놀라게 하는 독한 언어들이 그렇다. 전혀 쓰일 이유가 없는 낯선 단어와 억지스러운 어순이 라임이라는 이유로 가치를 얻을 때도 그렇다. 어디까지가 솔직한 감정의 표출이고, 낯설게하기의 영역에 있는지, 언제 그 선을 넘는지 단언하기는 어렵다. 하지만 좋은 예를 드는 것으로 차이를 말할 수는 있다. 헤이즈의 ‘없었던 일로’가 ‘불편’ 대신 ‘부속’을, ‘함께’ 대신 ‘웃게’를 택하는 순간, 말을 좇던 청각은 순식간에 환기되고 이야기의 흐름이 또렷하게 남는다. 가사를 따로 보지 않더라도, 이 곡을 무엇을 노래하는지 이해하지 못한 사람은 아마 없을 것이다. 반대로 가사는 혼자서도 술술 읽히고 막힘이 없다. 듣기 두려운 부분이 없으니 오랫동안 플레이리스트에 남을 것이다. 설명이 필요 없는, 언제나 100% 전달되는 팝은 드물다.

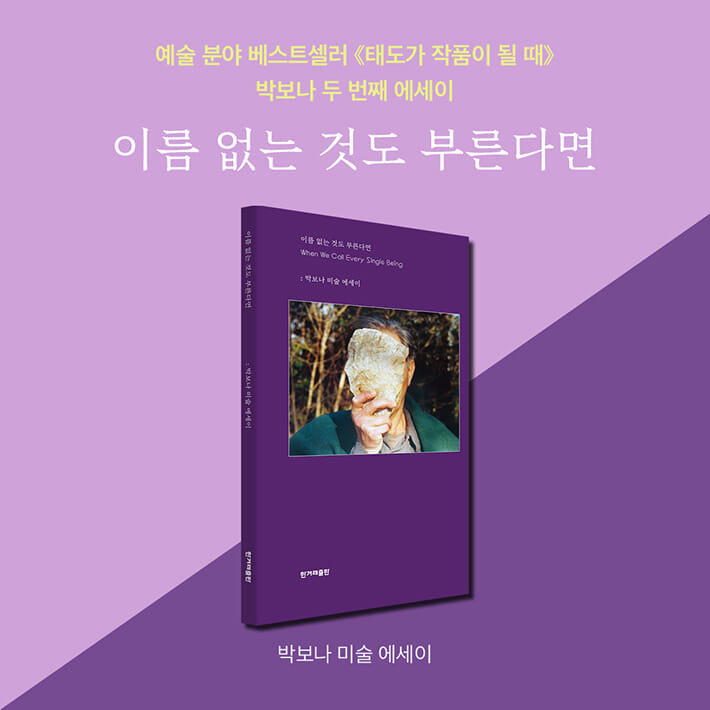

‘이름 없는 것도 부른다면: 박보나 미술 에세이’ - 박보나

김겨울(작가): 예술에의 동력은 어디에서 기원할까? 자신의 마음을 털어놓는 데에서 그치지 않는 예술가들은 무슨 이야기를 하게 될까? 예술가에게 필요한 덕목이 다른 이와 감응하는 마음이라면, 예술가에게는 타자가 받는 고통과 미래에 다가올 고통에 대한 예민한 감각이 필요할 것이며, 반대로 말한다면 그러한 감각이 있을 때 그는 비로소 자신의 몸을 벗어나는 예술가가 될 것이다.

이 시대에 예술가가 강렬하게 공명할 만한 고통을 꼽아보자. 편견과 차별로 고통받는 사회적 약자가 될 수도, 고향을 잃은 디아스포라가 될 수도, 죽어서 고기가 되는 일이 삶의 유일한 이유인 가축이 될 수도, 삶의 터전을 잃고 죽어나가는 생물들이 될 수도 있다. 저자의 말을 빌리자면 ‘이름을 빼앗긴 자들과 이름이 없는 존재들’이다. 책에 수록된 미술가들은 그러한 고통을 각자의 방식으로 사람들에게 보여준다. 미술작가 오스카 산틸란은 음악가들에게 부탁해 네덜란드에서 멸종되었거나 멸종 위기에 있는 새소리를 숲속에서 악기로 연주하는 퍼포먼스를 벌인다(‘서성이는 계’). 미술가 조은지는 구제역 돼지 매몰지로 추정되는 곳의 흙을 가져와 돼지기름과 섞은 뒤 벽에 던진다(‘변신_돈지 스코어’). 저자 본인은 관람객에게 휴양지에서 들을 수 있는 자연의 소리를 들려준 뒤, 비디오로는 예상치 못한 소품들로 해당 음향 효과를 만들고 있는 폴리아티스트의 모습을 보여준다(‘코타키나 블루 1’).

저자의 솔직하면서도 짜임새 있는 문장은 독자를 친절히 안내하고, 나무에서 시작해 나무로 끝나는 원형 구조의 목차와 세심하게 조율된 본문 폰트가 책의 완성도를 높인다. 얇은 책이니만큼 들고 다니며 천천히 읽기도 좋다.

무단 전재 및 재배포 금지.