레트로가 불러일으키는 향수는 매혹적이다. 돌아올 수 없는 시간을 그리워하는 데서 일어나는 감상을 우리는 낭만적이라고 느낀다. 요즘은 아네모이아(anemoia)라는 신조어도 등장했다. 당시를 겪어보지 않고도 오래된 것에서 향수를 느끼는 현상을 지칭한다. 미래주의자들은 젊은이들이 혁신하는 대신 오래된 것에 빠지는 것을 염려하지만, 그들 역시 인류가 쌓아온 방대한 문화의 아카이브의 유익과 그를 디깅하는 행위의 매력을 부정하지는 않을 것이다. 현재는 생생하고 첨예하다. 과거의 것들은 생생함을 잃은 대신 손에 들어도 될 만큼 적당히 식어 있다. 날카로움도 세월에 풍화되어 적당히 마모돼 있다. 레트로는 과거 중에도 아름다운 것만 살아남아 지금에 도달한 것들이다. 내가 겪지 않은 시간이어도 그런 것들은 그리움을 준다. 마치 나의 작은 생이 과거의 시간까지 연장되어 있는 것처럼.

뷔는 오래된 것을 사랑하는 아티스트다. 특히 그가 그동안 선보여온 자작곡이나 커버 곡, 인터뷰 등에서 그가 대중문화 속 노스탤지어, 그중에도 편안하고 서정적인 것들을 얼마나 좋아하는지 알 수 있었다. 그의 첫 솔로 EP ‘Layover’는 그런 그의 취향의 연장선에 있다. 민희진 어도어 대표가 프로듀싱을 맡은 이번 음반은, 20세기 노스탤지어의 현대적인 구현에 많은 공을 들여온 그의 솜씨가 뷔만의 해석과 표현력을 만나 인상적인 결과물을 탄생시켰다.

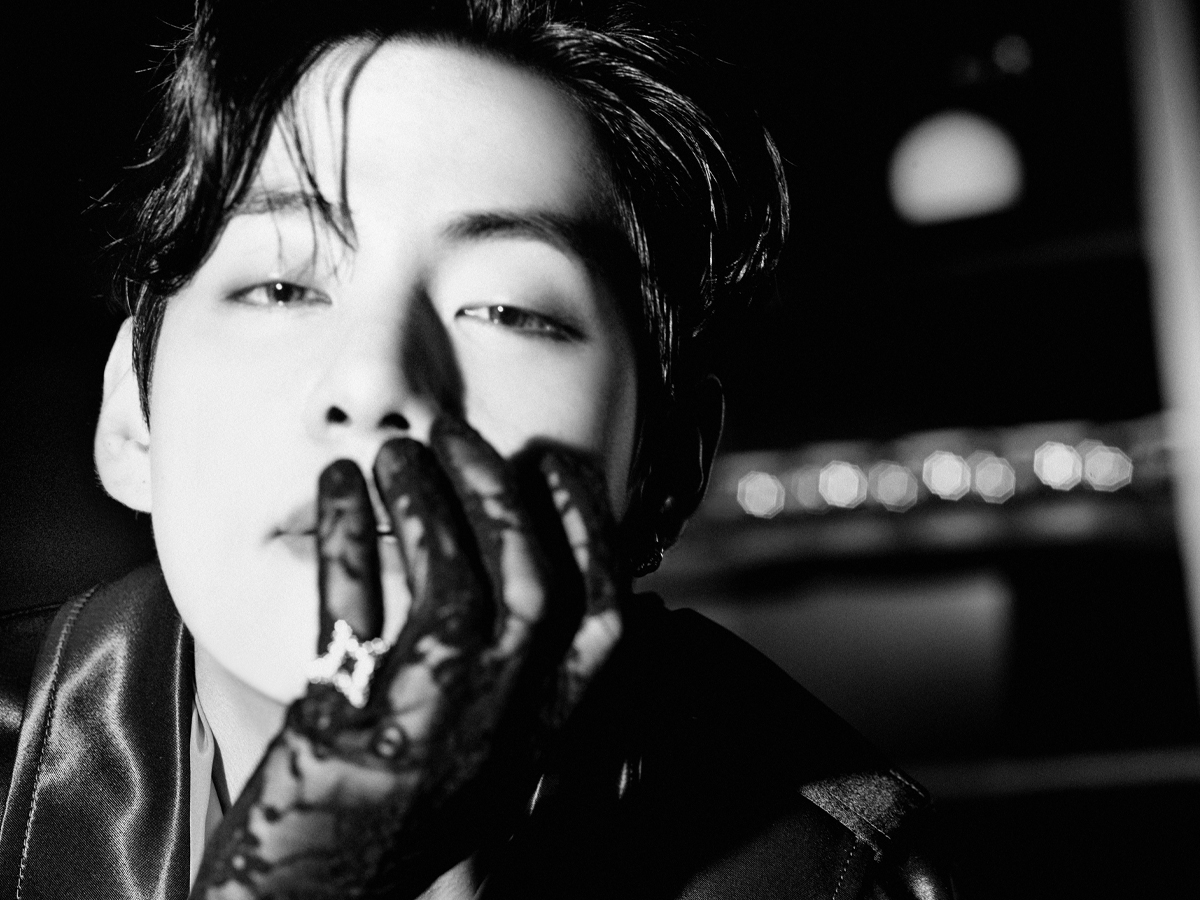

이번 EP의 첫 번째 선공개 곡 ‘Love Me Again’은 뮤직비디오로 먼저 세상에 첫선을 보였다. 몽환적인 분위기가 시종일관 눈과 귀를 감싼다. 검은 레터박스로 21:9 영화 화면 비율을 만든 화면과 볼록한 CRT 모니터를 모사한 화면이 교차되고, 뮤직비디오는 뷔의 익스트림 클로즈업으로 시작되어 끝까지 오로지 뷔만을 중심으로 흘러간다.

홀린 듯이 한 번을 보고 나면 뒤늦게야 뮤직비디오를 이루는 요소 하나하나가 상당히 과하다는 걸 깨닫는다. 신비한 분위기의 석회 동굴(스페인 마요르카에 위치한 드라크 동굴이라고 한다.), 온통 시퀸으로 장식한 상의(게다가 황금색 혹은 타는 듯한 붉은색이다.), CRT 모니터에 뜨는 20세기 가라오케 스타일의 가사, 길게 줄이 달린 마이크, 화면 가득 보케 잔상을 남기는 조명까지. 자칫하면 2000년대 서울 시내 지하에 위치한 노래방의 통속적인 감성이 될 뻔한 이 조합은, 뒤늦게 상상되는 모든 함정을 피해간다. 과한 요소 중 가장 화려한 것이 그 가운데 차분히 선 인물, 뷔이기 때문이다. K-팝은 워낙 여러 가지 요소가 패키지로 모인 산업군이지만, 감상하는 입장에서 느끼기에는 철저히 인물 중심적인 예술이다. 누군가에 사로잡혀 팬이 된다는 것이 중점되는 산업이기에 그런 것 같다. 훌륭한 K-팝 아티스트는 이목을 끌고 그 시선을 끝까지 붙잡으며 감상자를 압도하는 경험을 선사한다.

뷔의 탁월한 표현력은 역사가 길고, 그 스펙트럼도 넓다. 타고난 감각과 본인의 의식적인 연구 모두가 제 역할을 하는 듯하다. 데뷔 곡 ‘No More Dream’ 무대에서 “공무원” 가사와 총소리에 맞춰 튕겨나가는 안경테 안무는 그 짧은 순간 표정의 온오프가 신인이라고는 믿기 힘들 정도였다. 일명 “주황 머리 걔”로 불리던 시절의 ‘상남자’에서 보여준 무대 연기는 귀여니 등의 작가로 대표되는 2000년대 한국 웹소설 속 불량하면서 자유분방하고 또 순정적인 남자 주인공, 특히 당대 청소년층이 열광한 가상의 남자친구상을 연상시켰다. ‘불타오르네’ 아웃트로 군무의 센터에 서서 이미 치달을 대로 치달은 노래를 더욱 밀어붙여 하얗게 불태우는 에너지에서는 광기마저 느껴진다. ‘흥탄소년단’이나 ‘Dynamite’ 같은 즐거운 곡에서는 특유의 장난꾸러기 같은 모습도 아낌없이 보여준다. 방탄소년단의 뜨거운 곡에선 특히 그의 목줄을 끊어버린 맹수 같은 모습이 나온다. 아미들은 그런 그를 호랑이에 빗대기도 한다.

반면 뷔에게는 서정적인 모습도 있다. 일단 무대에서 내려오면 눈에서 번뜩이던 광기는 온데간데없고, 낮은 목소리로 조곤조곤 말하는, 주변 사람들에게 다정한 사람이 된다. 그는 일상의 공기에서 낭만을 붙잡는 일에 관심이 많은 것 같다. 그가 그동안 발표한 자작곡은 대부분 악기 한두 대로 진행되는 심플한 포크나 발라드였다. 많은 것을 동원하지 않고 그때의 감정, 특히 그리움을 아름답게 담아 나중에 꺼내보거나 듣고 싶은 무언가를 만들어낸다. 데뷔 초 잡지 촬영 비하인드 중 촬영에 쓰인 장미꽃을 가져가도 되겠느냐고 물었다는 일화는 그의 이런 일상 속 낭만 찾기를 상징적으로 보여준다. 아미들이 그를 부르는 또 다른 별명 곰(돌이)은 그의 이런 서정적이고 부드러운 면을 대변한다.

‘Love Me Again’은 그가 방탄소년단 안에서 발표했던 네오소울풍 솔로 곡들과 자연스럽게 연결 되는, 1970년대 소울에 기초를 둔 곡이다. 2014년 방송한 Mnet ‘아메리칸 허슬라이프’에서 만난 뮤지션 아이리스 스티븐슨(그는 영화 ‘시스터액트’의 실제 모델이기도 하다)은 어린 뷔가 소울풀하며 계속 듣고 싶게 만드는 목소리를 지녔다며 칭찬했다. 그 말처럼 뷔의 보컬에는 특별한 감성이 있다. 부드럽고 농후한 톤이면서도 너무 무겁지는 않다. 자체 예능 콘텐츠 ‘달려라 방탄’ 등에서 수시로 노래하는 모습을 보면 음감을 듣는 귀도 좋은 것 같다. 음에서 음으로 글라이드 하듯 부드럽게 부르는 특유의 창법은 블러 처리한 사진이나 파스텔로 그린 그림처럼 포근한 느낌을 준다. 그는 방탄소년단 앨범에 실은 솔로 곡 ‘Stigma’나 ‘Singularity’ 등으로 느른하고 멜로우한 감성을 계속해서 추구했다. K-팝에서는 분명 듣기 힘든 장르와 사운드지만 뷔에게는 자기 옷처럼 잘 어울린다.

당시 솔로 곡들도 꽤나 미니멀했지만, 이번 곡들은 그 곡들보다도 더 덜어낸 것이 눈에 띈다. 브라스 사운드처럼 조금이라도 번쩍이는 요소는 감췄다. 송폼도 거창하지 않다. 버스와 프리코러스, 코러스 그리고 2절 벌스와 프리코러스, 코러스. 짧은 리프레인 뒤에 다시 코러스, 엔딩이다. 떠나간 연인에게 돌아왔으면 좋겠다고 읊조리는 후렴은 톱라인도, 악기도, 뷔의 보컬마저도 나직하기만 하다. ‘Love Me Again’은 화자의 그리움을 연인 혹은 청자에게 강요하지 않는다. 이 접근법이 경우에 따라 심심하게 들릴지도 모르겠다. 다만 여태껏 뷔가 자작곡 등을 통해 추구해온 바나 민희진 대표가 뉴진스를 프로듀싱하며 지켜온 미니멀한 정서의 기조를 떠올린다면 어떤 의도와 맥락에서 이런 곡을 내놓았는지 추측이 가능하다. 뷔는 8월 11일 위버스라이브에서 ‘Love Me Again’을 특히 좋아한다고 밝혔다.

두 번째로 공개한 ‘Rainy Days’는 로우파이 힙합 비트의 R&B 곡이다. 이런 사운드는 특히 2010년대에 유튜브에서 세계인의 배경음악으로 사랑받았다. 당시에는 틴에이지 엔지니어링 사에서 나온 OP-1 신시사이저 같은 악기로 평범한 음악에 옛날 라디오 같은 노이즈 효과를 줘서 빈티지한 느낌을 내는 게 유행이었다. 현재까지도 칠(chill)한 비트라 하면 이런 느낌을 추구하는 경우가 많다. 로우파이 비트가 지향하는 시대적 심상은 라디오가 주류 미디어이던 20세기다. 이 역시 레트로한 요소를 강조한 곡이라 볼 수 있다.

‘Rainy Days’의 뮤직비디오 역시 ‘Love Me Again’과 마찬가지로 스페인에서 촬영되었다. 토레스 블랑카스(Torres Blancas)라는 스페인의 대표적인 유기주의 건축물이다. 올여름은 틱톡을 중심으로 ‘토마토 걸 서머’라는 유행이 있었는데, 스페인이나 이탈리아 같은 남유럽 국가의 산이나 들, 바닷가를 배경으로 황금빛 태양 아래 느긋한 시간을 보내는, 편안하고 생기 있는 패션을 지칭하는 말이었다. ‘콜 미 바이 유어 네임’ 같은 영화가 보여준 유러피언 여름휴가의 환상에 기댄 트렌드였다. 뷔의 작업물은 이 트렌드의 해가 지고 난 후 저녁의 모습 같은 인상을 준다. 여전히 따뜻하고 편안하지만, 낮시간의 열정이 가고 난 모습은 조금 쓸쓸하기도 하다.

귀를 잡아끄는 부분은 갑자기 조성이 바뀌는 파트다. CM7 - D7 - Bm7 - Em7 코드가 끝나지 않을 것처럼 돌아가던 G메이저의 1절이 끝나고, 간주가 별안간 FM7 - Em7 - Am7을 연주하며 A마이너로 가라앉는다. “Remember how I used to make you laugh the most…” 하며 시작되는 뷔의 목소리는 1절의 중심이 되었던 B음에서 E음까지 뚝 떨어져 내려온다. 저음이 매력적인 그의 바리톤 보컬이 더 짙고 가깝게 다가온다. 뮤직비디오는 장소를 바꾸어 작업실에서 찰흙 조소를 손보거나 유리 위에 그림을 그리는 모습은 ‘만드는 사람’으로서의 뷔를 그려낸다. 특히 뷔를 닮은 클레이들이 노래하는 3D 애니메이션은 방탄소년단 안에서 나온 뮤직비디오나 무대 효과 등에 자주 쓰였던 이펙트라 반갑다.

이렇게 조성이 바뀐 2절이 지나가고 노래는 다시 후렴으로 돌아온다. 그러나 뒤에 깔리는 코드는 G메이저로 돌아오지 않고 여전히 낮게 호소하던 그 A마이너를 그대로 연주하고 있다. 그래서 마지막에 한 번 더 듣는 후렴은 아까와 완전히 같지 않고 어딘가 달라진, 겉도는 느낌을 준다. 일견 잔잔하게만 느껴지는 곡이지만, 이런 대비를 생각하면 2절의 낮은 목소리가 더 슬프게 들린다. 어떤 슬픔을 거치고 나면 삶이 일상으로 돌아온대도 절대 전과 같을 수는 없다는 음악적 은유처럼 느껴지기도 한다.

뷔가 ‘Layover’에서 그리는 그리움은 이렇듯 진폭이 작고 세밀하다. 그리워서 울부짖는 게 아니라, 그리우니 묵묵히 엽서에 인삿말을 쓰는 듯한 음악들이다. 레트로 장르 중에도 편안하고 차분한 사운드를 골라 치열한 현재에서 한발 비켜선 듯한 인상을 준다. 그리고 이 음악은 빠르게 흘러가버리는 시간의 유속에 잠시간의 마법을 건다. 그리움을 느끼고 생각하는 동안 만큼은 일상을 천천히 음미할 수 있도록. K-팝으로서는 드물게, EP 정식 발매 전 한 달이나 앞서 이 곡들을 공개한 데에는 듣는 사람들이 적어도 한 달은 이 곡들을 일상에서 오가며 편안히 듣기를 바라서가 아니었을까 상상해본다. 곡들이 듣는 이의 마음속에서 각자의 그리움과 함께 영글려면 절대적인 시간이 필요할 거라는 생각에서 말이다.

2022년 ‘위버스 매거진’에 올라온 ‘뷔가 음악으로 그리는 풍경 - 음악은 어떻게 청춘의 흔적을 기록하는가’에 짧게 인용된 뷔의 말이 인상적이다. “그리움을 좋아해요. 그리움은 제가 혼자 있을 때의 생각들을 예쁘게 만들어줘요. 이 그리움은 공연에 대한 그리움일 수도 있고, 멤버들을 향한 그리움일 수도 있고, 애틋한 마음일 수도 있는데 그런 예쁜 마음들이 하나씩 모여서 곡이 돼요.” 그리움은 결핍이고, 때에 따라서는 고통일 수도 있다. 그러나 뷔는 그 마음을 가만히 앉아서 들여다본다.

그리운 감정을 예쁘다고 말하는 그의 감수성에는 특별한 구석이 있다. 이제는 돌아올 수 없는 시간, 팬데믹을 거치며 팬들과 만날 수 없는 몇 해를 견딘 마음, 다시금 문이 열린 후에도 이전과 같을 수는 없는 모두의 삶, 유명인인 그의 배경에 놓여 있을 만한 그리움들의 목록을 짐작으로 꼽아본다. 그러나 그리움으로 쇠약해지는 것이 아니라 더욱 아름다워지는 아티스트가 있다는 사실은 마음을 뭉클하게 한다. ‘네 시’ 속 동갑내기 친구와 나란히 새벽을 기다리던 소년은, 어느새 이렇게 대범하면서 섬세한 아티스트로 성장해 나가고 있다.

무단 전재 및 재배포 금지.

- 뷔 “저희와 아미, 우리가 또다시 웃었으면 좋겠어요”2020.11.25

- 뷔 “제 것 하나를, 멋있는 걸 하나 완성시키고 싶은 마음”2021.07.29

- 뷔 “자유로운 나를 담아냈으면 좋겠어요”2022.06.17

- 뷔가 음악으로 그리는 풍경2022.03.28