『新人監督キム・ヨンギョン』(MBC)

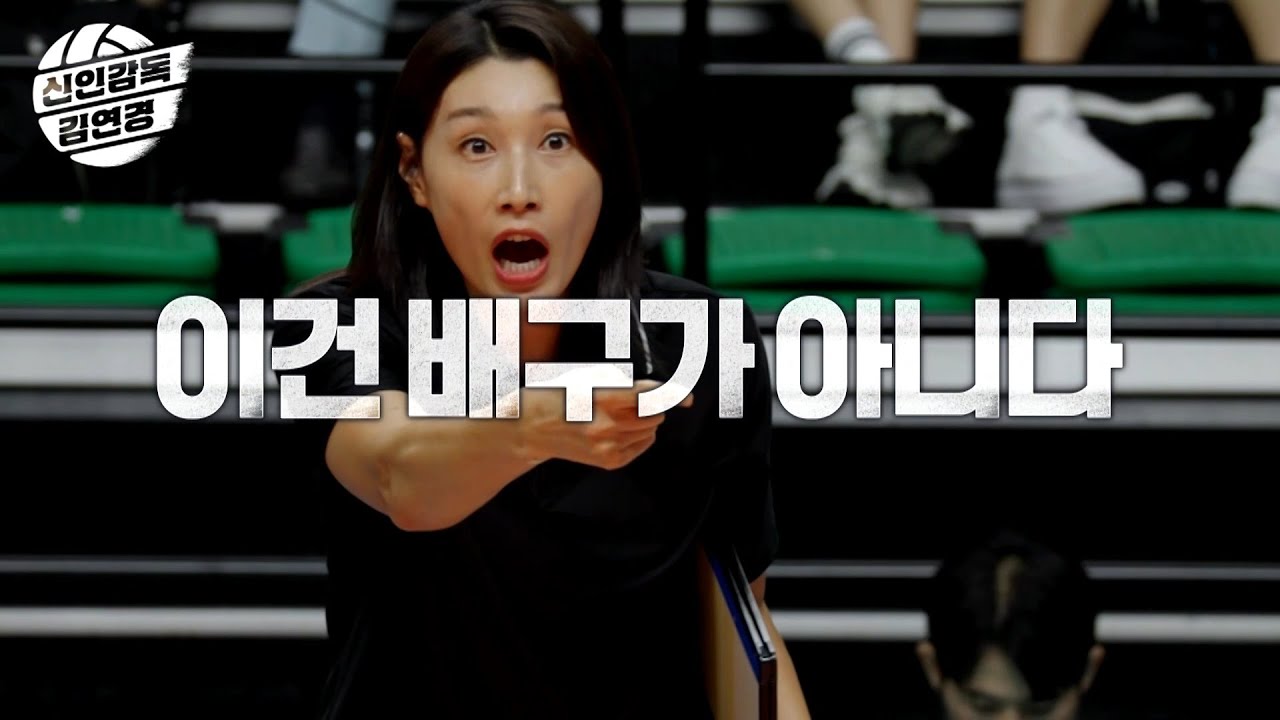

イ・ウンソ:優れた選手は、優れた指導者にはなれないだろうか? 世界最強のバレーボール選手、キム・ヨンギョン。引退した彼女が踏み出すはじめの一歩は、監督への挑戦だ。彼女はMBC『新人監督キム・ヨンギョン』で、新設チーム「ピルスン(必勝)・ワンダードッグス」の監督になり、プロチームの創立を目指して試合を率いる。7チームとの試合のうち4敗で解散というのが番組のルールだ。ワンダードッグスには、プロチームから戦力外通告を受けた選手、プロ入りを夢見る実業団選手、引退した選手など、プロバレーボール選手を目指してプレーする14人が集まった。『新人監督キム・ヨンギョン』は、キャリア0年目の新人監督キム・ヨンギョンが、彼女たちと共に「アンダー」ドッグから「ワンダー」へと飛躍する過程を描いている。

韓国の「4大スポーツ」と呼ばれるサッカー、野球、バスケットボール、バレーボールのうち、唯一2部リーグが存在しないのがバレーボールだ。1部リーグで成績がふるわなければ2部に降格し、そこで実力を磨いて再び昇格を目指す他の競技とは異なり、バレーボールには降格する先がないため、プロチームから放出されるか引退するしかない。ポテンシャルのある選手であっても、プレーする場の不足によって選手生活を終えることを余儀なくされる。このような構造の中では、優れた選手を育成してリーグ全体の発展を図ることが難しい。『新人監督キム・ヨンギョン』がバレーボール2部リーグの種子となりうるチームを作るため、プロチーム創立をワンダードッグスの最終目標に掲げた理由が、まさにここにある。監督であるキム・ヨンギョンのリーダーシップは揺るぎない。すべては作戦と戦略のもとに行われる。約束されたプレーで試合を運べるよう、選手同士の呼吸を何度となく合わせていく。一つひとつの練習に目的を与え、選手たちがそれを理解できるよう繰り返し説明し、確認を行う。この「キム・ヨンギョン式バレー」において、その場の得点以上に重要なのはプロセスだ。だからこそ、作戦とは違う形の攻撃を行ったエンクシに向かって「どこに打たなきゃいけないの!」と怒りをあらわにし、辛うじて同点に追いついた場面でも、ユン・ヨンインにはもっと強く打てと発破をかけ、彼女の消極的なプレーを厳しく指摘する。

『新人監督キム・ヨンギョン』は、単なる元選手による監督挑戦記ではない。キム・ヨンギョンは20年にわたる自身の経験に基づいた「考えるバレー」のトレーニングと分析手法を選手たちに伝える。ワンダードッグスは、大学リーグ優勝チームである光州(クァンジュ)女子大学との試合で3対0の完封勝利を手にする。だが試合後、キム・ヨンギョンは序盤から集中力が途切れたことを指摘し、「今日の試合は反省すべきだ」と話す。その後、ワンダードッグスには変化が起きる。練習後には選手主導でセミナーが開かれ、その日の振り返りを監督と積極的に共有し始めたのだ。選手たちの姿勢が変わると、一方通行だったビデオミーティングは監督と選手の双方向のディスカッションへと変わっていく。その後ワンダードッグスは、水原(スウォン)市庁バレーボール団、正官庄レッドスパークス、仁川興国生命ピンクスパイダーズとの試合でも勝利を収め、7戦5勝という好成績でシーズンを終える。それぞれのバレーにとどまっていたワンダードッグスの選手たちは、次第にひとつのオーケストラのようにハーモニーを奏でていく。キム・ヨンギョンがどうしても見せたかった「キム・ヨンギョン式バレー」の時代が、ついに幕を開けたのだ。

Spotify プレイリスト:David Byrne x Fresh Air(Christmas Playlist)

ソ・ソンドク(ポピュラー音楽評論家):今年、韓国でも『ストップ・メイキング・センス(Stop Making Sense)』のリマスター版が公開され、トーキング・ヘッズ(Talking Heads)とそのリーダーであるデイヴィッド・バーン(David Byrne)への関心が再燃している。80年代の全盛期を経て、バンドが解散してからも、デイヴィッド・バーンはアメリカにおけるニューウェイヴやアート・ポップのアイコンとして君臨しつづけている。とりわけ、彼がアフリカや中南米といった非西欧圏の音楽を、異国的なスパイスではなく音楽的な方法論として取り入れてきた姿勢は歴史的な模範例だと言えるだろう。現在も、デイヴィッド・バーンはバラエティー豊かで国際的な嗜好を網羅した「ラジオ」という名のプレイリストを毎月公開している。彼がクリスマス用のプレイリストを作るとしたらどんなリストになるだろうか?

米国公共ラジオ放送NPRの人気インタビュー番組『Fresh Air』が、その答えを引き出したことがある。昨年のクリスマスイブ、デイヴィッド・バーンは同番組のために1時間のプレイリストを公開した。本人曰く、選曲の基準は「真面目すぎないこと」。しかし、彼が平凡な選択をするはずがないことは周知の事実だ。ラテン・キャロルの中でも「Feliz Navidad」に馴染みがあるなら、この機会に「Mi Burrito Sabanero」にも触れてみてほしい。アイルランドの伝統音楽とパンクを結びつけたザ・ポーグス(The Pogues)による、どこかひねくれたニューヨーク物語はどうだろう。ジェームス・ブラウンが歌った「Santa Claus Go Straight to the Ghetto」のリアリスティックなメッセージは、クラレンス・カーターの「Back Door Santa」へとつながり、これをサンプリングしたランDMC(Run-D.M.C.)の「Christmas In Hollis」が遅れて登場する。1時間という短い尺ながら、サブリナ・カーペンター(Sabrina Carpenter)やサマラ・ジョイ(Samara Joy)といった最先端の才能まで押さえている。ストリーミング・サービスが提供する「ジャンル」や「ムード」で整理されたプレイリストの外側で、一風変わったクリスマス・ミュージックを求める人におすすめしたい。

『空のあらゆる鳥を』 - チャーリー・ジェーン・アンダーズ

キム・ボクスン(作家):チャーリー・ジェーン・アンダーズの小説『空のあらゆる鳥を』は、パトリシアとローレンスという2人の主人公を軸に物語が展開する。パトリシアは鳥と会話できる若き魔女。ただし、魔法の実力はまだ制御できない状態だ。ローレンスは、テクノロジーの世界にどっぷりハマって生きる少年。(完璧とは言えないものの、)自力でタイムマシンまで作ってしまうほどの器用さを持っている。2人とも稀有な才能を持っているが、世間は彼らを「変わった子ども」程度にしか見ていない。一人ぼっちの2人は、中学校でお互いの存在を知ることになる。そして、この奇妙で愛おしい組み合わせ――ファンタジーとSFが絶妙に混ざり合う瞬間こそが、この小説最大の魅力だ。

アンダーズは、作家としてジャンルの境界を越えるだけでなく、小説という概念そのものまで拡張してみせる。物語の序盤はヤングアダルトの成長譚さながらに軽快に流れていくが、ページをめくるにつれて、大人たちの物語として深みを増していく。パトリシアとローレンスは、それぞれの能力を磨き上げるために既存の教育システムから外れる必要があり、その過程でありとあらゆる試行錯誤を経験する。そして時が経ち、世界が崩壊寸前に追い込まれた瞬間、大人になった2人は再会を果たす。問題は、今度は「2人のやり方」がぶつかり合うという点だ。世界を救うために、科学と魔法というまったく異なる答えを胸に抱く2人。この異なる道筋が、2人の関係に鋭い緊張感を生むことになる。

物語は、ひと言で言えば「ハリー・ポッターの奇想天外さとマーベル映画の終末的なスペクタクルが出会った作品」だ。愉快で突拍子もないが、決して軽やかなジョークだけで流れていくわけではない。人を救うことと地球を救うこと、その間にはどのような違いがあるのか。この物語は、そんな重い問いを抱えたまま最後まで走り抜ける。最後のページを閉じる頃には、たとえ世界がまなざす自分が少し変だとしても、「自分らしく生きること」がどれほど大切なのかを改めて胸に刻むことになるはずだ。

- 『匿名の恋人たち』、匿名で綴る愛のレシピ2025.11.14