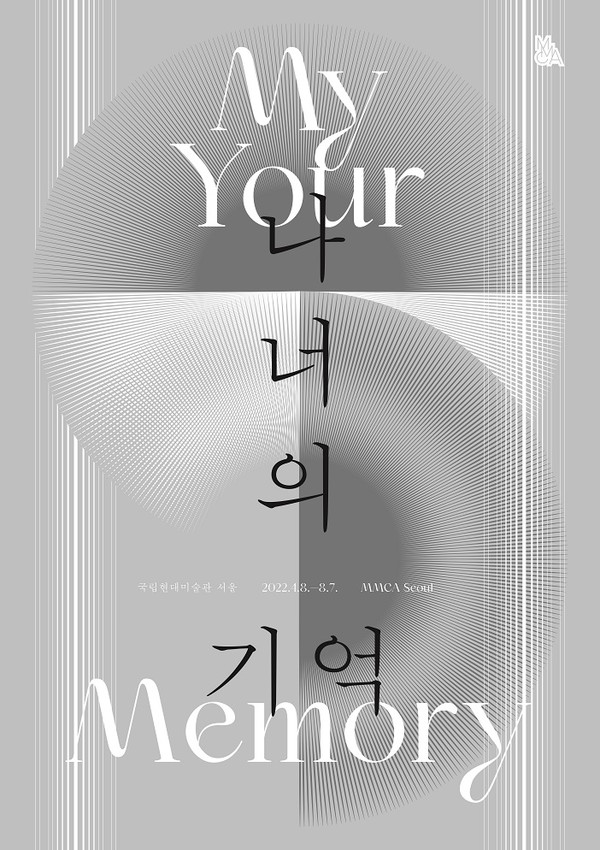

休む間もない現代の人生について考えながら今後の方向性を考察できる展示、《ナノの記憶》が国立現代美術館で8月7日まで行われる。13点の作品構成となっており、その数だけを見ると大規模な展示ではないが、ルイーズ・ブルジョワ、アンディ・ウォーホル、アクラム・ザタリなど世界的な作家の作品だけでなく、深みのある韓国作家の参加により、重みのある展示が披露される。これについて主催側は、混乱と激動の時代に我々自身をしばし立ち止まらせ、何を記憶すべきか考えさせられる展示だと紹介する。そのため、作品は自分と他者の記憶を見つめながら、その現象の主体と過程を考察していく様子を見せる。このような作品を取りまとめた企画展であるという点から、展示そのものが内包した意味を考えてみれば、我々の人生の新しい糧にできる経験になるだろう。

映像とインスタレーションの形を取った作品は、大きなカテゴリーの中で3つのセクションに区分される。セクション1「ナノの記憶」では、外部の刺激から形成される経験とアイデンティティ、そして生物学的特徴による記憶について語る。アンディ・ウォーホルの作品《眠り》では、友人の眠る姿を撮影しクロスカッティング編集した映像を通じ、眠っている間に一日の記憶がストーリーとして再構成される過程をメタファーで表現する。ハーマン・コルゲンの《網膜》も我々の記憶が保存される過程を象徴的に見せる。速いスピードで流れる画像とレーザーマッピングは、光が網膜のフィルターを通り、我々の記憶構造に組み込まれる様子を表す。これは外部の現象が人間の目という生物の構造と結合する現象で、現実と記憶の間の境界について問いかける。

セクション2「今、ここ」は、過去を記憶する方法とそれが我々に及ぼす影響を通じ、今後の方向性について考えさせられる作品で構成されている。このようなテーマに関する論理としてルイーズ・ブルジョワの版画連作《かぎ針編み》は、画面に映る赤い糸を通じ、過去によって現在が作られるという作家の考えを表現してくれる。つまり、記憶による時間の連続性を視覚化し、他の作品で見せる過去の記憶が現代の我々に及ぼす影響について考えを巡らす余地を残す。それだけでなくアクラム・ザタリの映像作品は、メディアが作り出す偏向的なイメージと一般化された記憶を警戒し、我々に普遍的で正しい記憶の形成について気付かせてくれる。

最後のセクション3「その時、その場所」は、未来の世代が現在の我々についてどのように記憶し、それがどのような影響力を持つかに関する疑問を込めている。直接経験していない事件に関する記憶は完全なものではなく、想像と自分の見解が加わり、新しく解釈される場面を作り出す。そのため、このセクションの作家は歴史的な事件の記録だけでなく、個人の経験から過去を再評価し、同時代のイシューを表す画像により、記憶に対する心理と個人の価値観から形成される記憶の不完全さを物語る。

このように展示は、我々が生きていく中で一度は考えてみるべきテーマである記憶に関する奥深い話を取り上げている。目まぐるしい変化に直面する現代の人類は、依然としてシステム的な限界と誤謬を伴い、人生の不確実性に関わる困難を経験する。今回の展示は、そのような悩みを抱えている我々に対し、ちょっとした休息を取りながら過去の記憶を通じ、現在が正しく記憶され得る地点について思惟させる。記録は編集される可能性があり、記憶は完全ではないため、未来の我々にとって現在の人生は全然違う姿として残るかもしれない。だから今の我々は、どのような人生の場面を未来に繋いでいくかについて疑問を抱いてみなければならないだろう。

-

©️ National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea

©️ National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea

トリビア

アクラム・ザタリ

レバノン出身の作家で、視覚芸術のアーカイブを創造的に活用し、「芸術としての収集」を同時代の美術の中で重要なものとして位置付けたと評価される。同僚の写真作家とアラブ画像財団を1997年に設立し、過去からのアーカイブを通じて未来に関する問いを投げかけるという認識のもと、画像を共有、保存、記憶する方法の重要性に注目する。このような彼の作業は、登場する人物や事件を過去の歴史としてのみ単純化する誤謬から脱し、創造的な再解釈を可能にさせる。

無断転載及び再配布禁止

- [NoW] バンクシーの自由、平和、正義2021.07.30

- [NoW] サルバドール・ダリ、現実と非現実の境界2021.10.22

- [NoW] 今の時代の人間についての思考2021.11.19

- [NoW] HYBE INSIGHT企画展『HUMBLE SOULS』2021.12.17

- [NoW] 朴壽根(パク・スグン):春を待つ裸木2022.01.21

- [NoW] シャガール特別展:Chagall and the Bible2022.03.11

- ダリからマグリットまで2022.04.01

- 権鎮圭生誕100周年記念―炉室の天使2022.05.06