‘정희원의 저속노화’

김리은: 빠르고, 편리하고, 효율적이다. 배달 앱에서의 클릭 몇 번만으로도 누구나 30분 이내에 ‘푸파(‘푸드 파이터’의 준말로, 음식을 마음껏 먹는 행위)’할 수 있다. 고단한 하루의 끝에 자극적이고 기름진 무언가를 찾아 몸에 양껏 들이붓는 것은 얼마나 효율적인 쾌락인가. 무엇보다 이 특권은 영양제 몇 알을 삼키는 것만으로도 간편하게 지켜질 수 있을 것만 같다. 건강을 위해 몸에 좋은 음식을 먹고, 잘 자고, 잘 움직여야 한다는 너무나 보편타당한 사실은 과로와 스트레스, 도파민을 자극하는 여러 유혹 속에서 후순위가 되기 마련이다. 그러나 ‘느리게 나이들고 싶다면’? 서울아산병원 노년내과 정희원 교수가 한국에 몰고 온 ‘저속노화’ 열풍은 모두의 보편적인 욕망을 일깨우면서 이 모든 가속의 사이클에 맞서기 시작했다.

콘텐츠 역시 빠르고, 편리하고, 효율적이어야 한다. 보는 이의 시선을 사로잡지 못하면 미디어 생태계에서 살아남을 수 없다. 정희원 교수가 그간 저서와 방송 활동은 물론, X에서 여러 사람들에게 저속노화 식단 ‘점메추(점심 메뉴 추천)’까지 하며 활발하게 소통해온 이유일 것이다. ‘정희원의 저속노화’ 채널에는 ‘불닭크림납작당면 먹기 vs 그냥 굶기’ 처럼 흥미로운 썸네일이 올라오고, 구독자들은 업로드된 영상에 ‘초가공 식품을 먹고 초가속으로 살이 찌는 속도로 달려왔습니다.’ 같은 댓글을 단다. 이처럼 유튜브 친화적인 문법 속에서 저속노화 레시피는 물론, ‘절식의 개념 바로 알기’, ‘잘못된 지방 지식 총정리’처럼 여러 논문과 연구 조사를 기반으로 통념을 바로잡는 다양한 콘텐츠가 제공된다.

물론 모든 지식에는 선별이 필요하다. 여러 정보와 주장이 공존하는 미디어 환경에서는 근거를 기반으로 한 관점 제시조차 이전보다 조심스러운 일이 되었다. 건강의 기준도, 저마다의 몸 상태도 다르기에 선택과 실천은 개인의 몫이다. 그렇기에 정희원 교수가 ‘어떤 근거로 의학, 건강 지식을 믿어야 할까?’에서 연구 단계별 이해와 전문가 권고 형성 과정을 설명하며 올바른 의학 지식의 판단 기준을 제시한 것은 상징적이다. 음식도, 지식도 빠르게 소비되는 가속의 시대에 필요한 것은 어쩌면 이처럼 지식을 꼭꼭 씹어 먹기 위한 가이드가 아니었을까. 마치 렌틸콩이 가득 들어간 잡곡밥을 최대한 맛있게 먹는 방법을 알려주는 레시피처럼.

‘마리아’

배동미(CINE21 기자): 전설이 된 오페라 가수 마리아 칼라스는 4년 반이 흐르도록 무대에 오르지 않고 있다. 목소리가 예전 같지 않고 불면증에 시달리자 신경안정제를 무분별하게 투약하며 하루하루를 보내고 있다. 환영까지 시달리는 그는 1시간 뒤면 방송국 사람들이 인터뷰를 위해 집에 올 거라고 말하지만, 집사는 인터뷰 자체가 망상이란 걸 알고 있다. 오직 칼라스만 진실을 모른 채 기자가 자신을 찾아와 마이크를 내민다고 생각한다. 그리곤 자신이 걸어온 길과 음악에 관해 이야기하기 시작한다. 허상 속 기자를 향해, 어쩌면 자기 자신을 향해 그리고 관객을 향해.

‘재키’, ‘스펜서’를 연출한 파블로 라라인 감독은 ‘마리아’에서 오페라 여제 칼라스가 사망하기 전 마지막 일주일을 현실과 픽션을 뒤섞어 형상화한다. 실존 인물 칼라스는 말년에 신경안정제 맨드랙스를 투약했는데, 영화 속 칼라스는 맨드랙스를 분별 없이 먹는 건 물론 맨드랙스란 이름의 기자가 자신을 인터뷰 중이라고 여긴다. 라라인 감독은 전작과 마찬가지로 한 인물의 내면을 묘사하기 위해 현실과 픽션을 뒤섞고 비선형적으로 서사를 진행시킨다. 관객에 따라 영화의 잦은 시점 이동과 카메라 룩 변화를 불편하게 느낄 수도 있지만, 이는 한 사람의 내면에 떠도는 과거의 조각들, 상념, 충동 등을 이미지로 표현하기 위한 전략으로도 볼 수 있다. 이처럼 얼핏 파편화된 것으로 보이는 ‘마리아’를 하나로 이어 붙이는 존재가 있다. 바로 칼라스로 분한 배우 안젤리나 졸리다. 졸리는 건강이 돌이킬 수 없게 악화돼 가지만 음악에 한한 어떤 경지에 오른 디바의 자신만만한 모습을 훌륭하게 구현해낸다. 자신의 앨범은 너무 완벽해서 듣지 않는다고 벌컥 화내는 모습이나, 꿈에 그리던 공연이 취소돼 보지 못했다 말하며 다가오는 팬을 쫓아내는 장면은 전성기 시절 무대를 장악하던 칼라스의 당당함과 겹쳐 보인다. 영화 ‘마리아’는 카리스마 있는 오페라 가수와 그를 표현하는 배우의 주파수가 맞은 결과물이다.

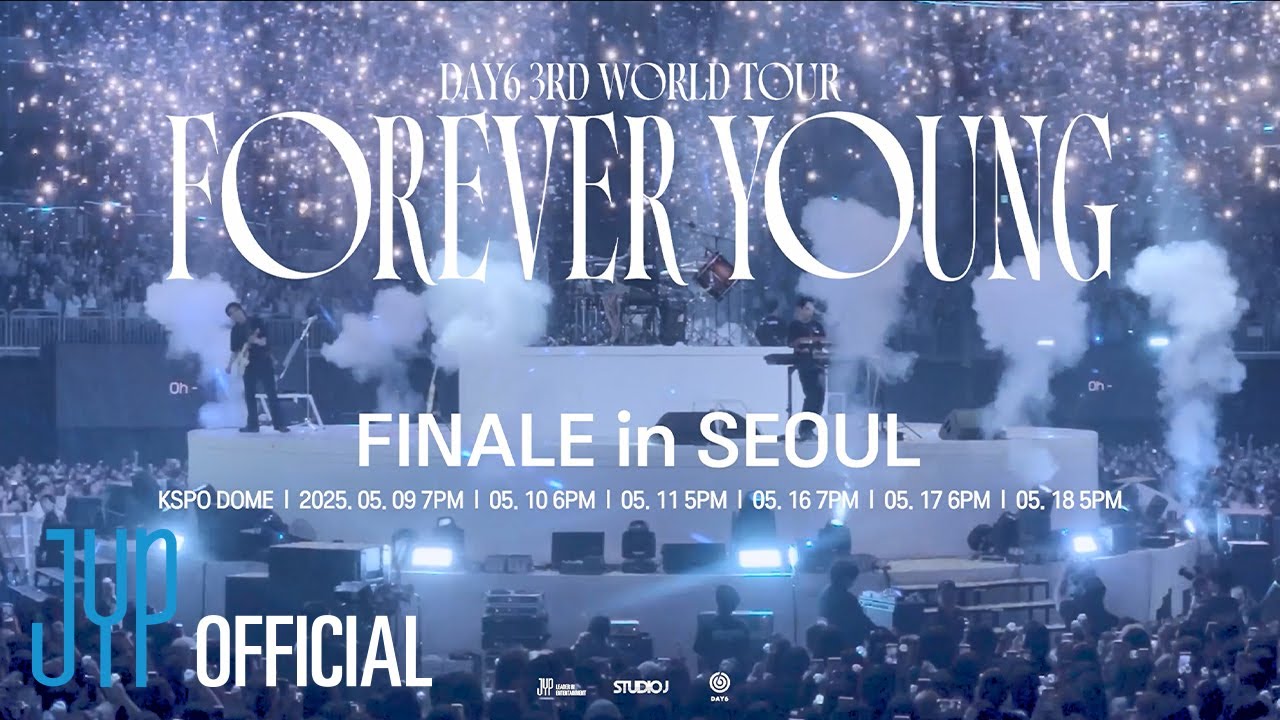

DAY6 3RD WORLD TOUR ‘FOREVER YOUNG’ FINALE in SEOUL

김효진(대중음악 칼럼니스트): 음악을 직접 쓰고 부르는 아티스트가 또래일 경우 누릴 수 있는 특권이 있다. 아티스트와 함께 삶의 단계를 함께 밟아가는 기분을 느낄 수 있다는 것. DAY6는 나에게 그런 특권을 쥐여 준 아티스트 중 하나다. 20대 초반의 서투른 연애가 마무리되었을 즈음 ‘Congratulations’로 감정을 툴툴 털어냈고, 나 자신이 혐오스러워졌을 때 들려온 ‘아픈 길’이나 ‘마라톤’은 하루하루를 버티게 한 연료가 됐다. 마침내 살아가는 재미를 조금씩 알 것 같다는 생각이 들 때 마주한 ‘Welcome to the Show’는 내게 삶을 향한 찬가처럼 들렸다. 종종 음악이 세상에 울리는 아티스트의 심장 소리처럼 느껴질 때가 있다. 그런 맥락에서 DAY6의 음악은 내 삶 사이사이, 꼭 맞는 자리에 끼어들어 나와 같은 속도로 뛰는 또 하나의 심장이 되었다.

DAY6의 음악은 나에게 그랬듯 누군가에게도 또 하나의 심장이 되고, 꺼져가던 삶의 엔진을 다시 작동시키는 박동이 되기도 한다. 그러니 무대 위 그들이 부르는 노랫말을 따라 부르며 같은 속도로 뛰는 심장을 공유하고 싶은 것은 당연한 일이다. 혼잣말처럼 여겨지던 노래가 모두를 위한 노래가 될 때, 시간과 무관하게 늘 마음을 스치던 노래가 명확히 지금 이 순간을 더 또렷이 새기는 울림이 될 때. 그때 그 울림, 그 기분을 느끼기 위해 수많은 사람들은 공연장을 찾는다. 그것이 작년 9월부터 시작된 월드 투어 ‘FOREVER YOUNG’이 성황리에 이어질 수 있었던 이유이자, 다시 돌아온 한국에서 9만 명의 관객을 단숨에 모을 수 있는 이유다.

- ‘소년의 시간’, 지금 10대의 현실을 직시하라2025.04.11

- '전과자', 새내기가 된 EXO 카이2025.04.04

- ‘밀키 보이즈’, 23년 차 연습생으로 회귀한 김재중2025.03.28