NoW

[NoW] 뱅크시의 자유, 평화, 정의

‘THE ART OF BANKSY’ 전시 프리뷰

2021.07.30

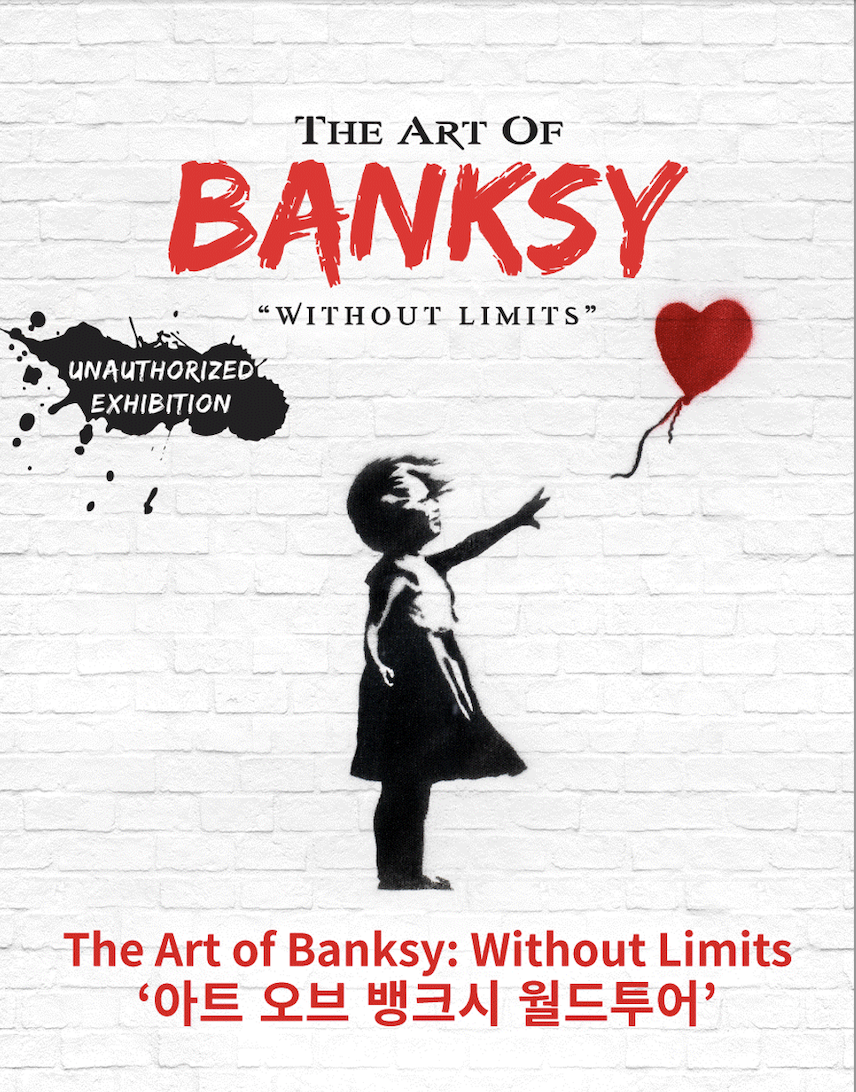

전 세계적 이슈를 만들어온 그래피티 아티스트 뱅크시(BANKSY)의 발자취를 체험할 수 있는 전시 ‘THE ART OF BANKSY, WITHOUT LIMITS’가 11개국 월드 투어를 마치고, 서울을 시작으로 한 아시아 투어에 나서지만, 코로나19의 여파로 개막이 연기되며 기대하고 있던 사람들에게 아쉬움을 남겼다. 현장에서 만나보는 것은 예정보다 미루어졌지만, 전시에 앞서 그의 작품 세계를 소개하며 보다 의미 있는 전시 관람의 준비 시간을 가지려 한다.

영국에서 초기 작업을 시작한 뱅크시는 그래피티 아티스트이자 예술영화 감독으로 세계 곳곳에서 신원을 밝히지 않고 활동하지만 파격적인 행보와 현대사회에 대한 메시지를 담고 있는 작품으로 많은 팬을 갖고 있는 예술가이다. 사회 전반에 걸친 권력과 권위에 대한 비판적인 시각과 무정부주의적 태도를 보이며, 2018년 10월 자신의 작품 ‘풍선을 든 소녀’가 경매에서 낙찰되자 미리 프레임 안에 설치해두었던 분쇄기를 작동시키는 퍼포먼스를 실행시켜 다시 한 번 전 세계적 이슈를 만들어냈다. 그는 이러한 행위를 통해 가격으로 그림의 가치를 정해버리는 미술 경매 시스템을 경계하려는 모습을 보여주었다. 그러나 당시 한화 15억 원에 낙찰되었던 작품은 훼손된 상태 그대로 낙찰자가 소유하게 되었고 뱅크시의 에이전시를 통해 ‘사랑은 쓰레기통에 있다’라는 제목으로 변경된 후, 더욱 높은 가치를 지니게 되는 현 미술계의 아이러니한 현상을 대중들에게 보여주기도 했다.

이처럼 뱅크시의 메시지를 담은 퍼포먼스는 예상치 못한 곳에서 갑작스럽게 진행되곤 했는데, 도시의 곳곳에 작품을 남기는 것 이외에도 분쟁 지역에서 반전과 평화의 메시지를 담은 이미지의 그래피티를 남겨놓는다거나, 미술관에 본인이 제작한 작품을 무단으로 설치하여 제도화된 미술관 권력에 저항하는 모습을 보여주는 등 작업 전반에서 제도 비판적 태도와 전쟁과 같은 인간 행위의 참혹함에 대한 고발이 담겨 있다. 작품의 진행 과정은 영구적으로 보존되기 힘들기 때문에, 뱅크시는 개인 홈페이지에 자신의 작업 과정을 인증할 수 있는 영상이나 자료를 올리며 본인이 원작자임을 밝히고 있다. 작업 방식 때문에 반달리즘이라는 논쟁도 동반하는 뱅크시이지만, 그의 이미지에서 보여지는 패러디와 패스티시적 특성으로 인해 대중들에게 더욱 강렬하게 각인되며 명성을 쌓았다.

화염병 대신 꽃을 던지는 시위대, 노상 방뇨하는 근위병, 미사일 가방을 메고 있는 모나리자와 같이 현실에서 보편적이지 않은 상반된 이미지들의 조합은 뱅크시가 바라보는 현실과 바라는 가치들을 이야기하며 새로운 의미를 만들어낸다. 현실을 풍자하기 위한 그의 행동은 여기서 그치지 않고 테마파크 형식의 디즈멀랜드 작업에서 다시 한 번 큰 화제가 되었었다. 음울한(Dismal)이라는 이름이 붙은 장소답게 입장할 때도 보안 요원 복장을 하고 있는 사람들과 가짜 신체 스캐너의 엄격한 통제를 받는다. 입장하며 맞아주는 스태프들은 ‘나는 바보다’라고 적혀 있는 검은색 풍선을 들고 우울한 환영 인사를 건네며, 폐허가 된 듯한 성과 일그러진 인어 공주의 형상은 시작부터 많은 사람들에게 당혹감을 안겨주었다. 전복된 신데렐라의 호박 마차를 적나라하게 촬영하고 있는 파파라치, 회전목마에 앉아 있는 도축업자, 물가에 떠다니는 난민의 보트 등 우리가 기대하는 테마파크와는 전혀 다른 사회의 어두운 모습을 비춘다. 디즈멀랜드가 사람들에게 더욱 충격을 주는 지점은 애써 바라보지 않았던 현실의 암울한 모습을 그대로 마주해야 한다는 사실이며 여기서 생성되는 기억들은 또다시 새로운 의미와 행동을 만들어낸다.

뱅크시가 한 인터뷰에서 “나는 이 민주주의 사회에서 더 이상 누구도 믿지 않는 자유, 평화, 정의 같은 것들을 익명으로 이야기할 정도의 배짱은 가지고 있다.”라는 말을 남겼던 것처럼 그의 행적은 행동하는 예술의 집합체를 보여준다. 예술을 위한 예술이 존중받고 중요하게 여겨졌던 만큼, 이처럼 많은 이들을 위해 현실과 연대하는 예술 또한 지속될 수 있다면, 예술은 우리에게 보다 밝은 시대를 열어줄 것이다.

-

©️ The Art of Banksy

©️ The Art of Banksy

TRIVIA

패스티시

18세기 초 프랑스 문학에서 나타났던 문체를 모방하는 방식에서 비롯된 용어로, 포스트모던 시대 이후 미술 작품에 사용되며 혼성 모방 작품을 뜻하게 되었다. 원작의 일부를 차용하여 풍자하는 패러디와는 달리 거의 변형하지 않고 차용하는 특징이 있다.

글. 이장로(미술평론가)

디자인. 전유림

Copyright © Weverse Magazine. All rights reserved.

무단 전재 및 재배포 금지.

무단 전재 및 재배포 금지.

Read More

- [NoW] 앤디 워홀에게 가는 파티장2021.04.09

- [NoW] 이불 : 시작2021.05.07

- [NoW] 피카소의 영원한 열정2021.06.04

- [NoW] 리히터의 색과 빛2021.07.02